Кагул, 1770. Победа, изумившая Европу

Битва при Ларге (картина Никола де Лармессена).

Битва при Ларге (картина Никола де Лармессена).Сражение при Кагуле 1 августа (по новому стилю) 1770 года — ярчайший классический пример того, как малочисленная, но храбрая и отлично организованная армия способна низводить многократно превосходящие ее численностью полчища до состояния беспощадно избиваемой бегущей толпы. Юбилей этой грандиозной победы дает «Армейскому стандарту» приятную возможность напомнить, как и за счет чего стал возможен этот триумф русского оружия.

«Слава и достоинство наши не терпят…»

В этом году, 15 января, исполнилось ровно 300 лет со дня рождения одного из самых выдающихся полководцев в истории России — фельдмаршала Петра Александровича Румянцева. К сожалению, столь знаменательный юбилей остался почти незамеченным. Сегодня повод вспомнить этого полководца очень подходящий, ибо тому, что Румянцев совершил при Кагуле, нет прямых аналогов не только в российской, но и в европейской военной истории…

Уже имея репутацию одного из талантливейших генералов империи, Петр Румянцев был назначен Екатериной II командующим армией, сражавшейся против османов в войне 1768–1774 годов. Несмотря на малочисленность вверенных ему войск, полководец предпочел обороне самые решительные наступательные действия.

Устремившись на территорию, контролируемую противником, он 28 июня (по новому стилю) 1770 года буквально смел с пути своей 38-тысячной армии 70-тысячное войско крымского хана Каплан-Гирея, пытавшегося остановить русских у Рябой Могилы. А перед битвой при Ларге (7 июля 1770 года) Румянцев озвучил суть своей стратегии, обратившись к солдатам со словами, ставшими поистине легендарными: «Слава и достоинство наши не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него».

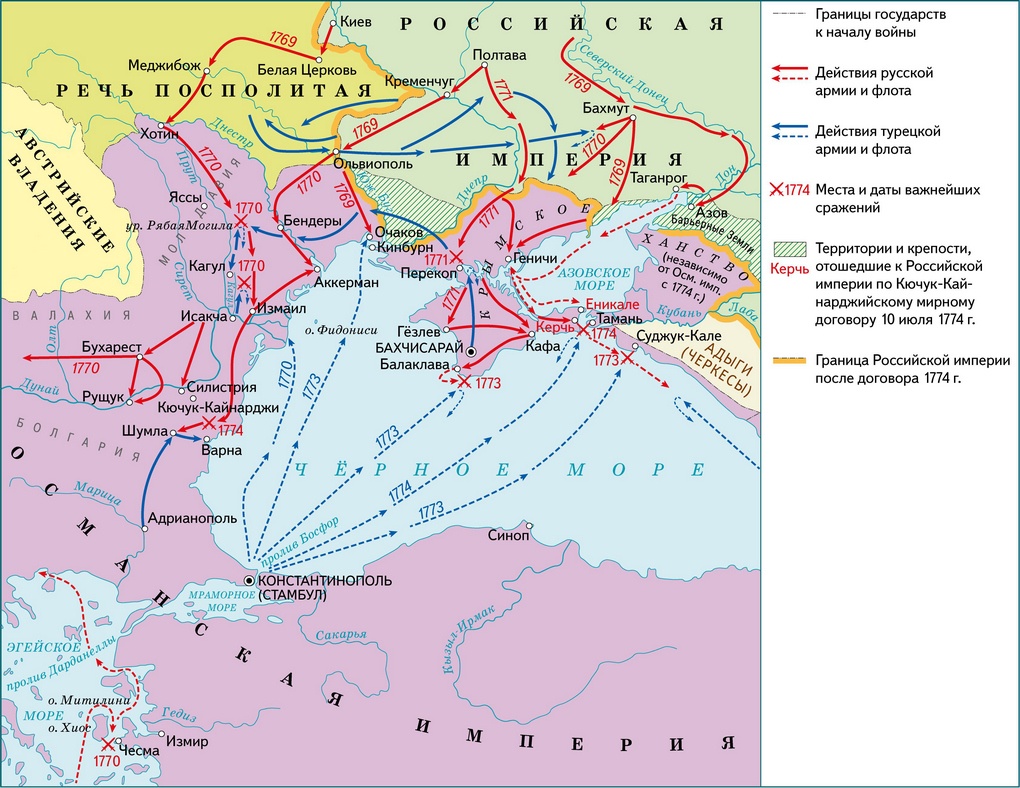

Карта Русско-турецкой войны 1768 -1774 гг.

Карта Русско-турецкой войны 1768 -1774 гг.Атаковав врага, насчитывавшего в своих рядах 15 тыс. янычар и 65–70 тыс. конных крымских татар, русская армия нанесла Каплан-Гирею еще более унизительное поражение.

Турки не были «мальчиками для битья»

Некоторые «историки», на клеточном уровне ненавидящие все российское и русское, особо не заботясь о доказательствах, упорно продвигают мысль о том, что наша армия в XVIII веке одерживала победы только над османами, уже сильно отстававшими от европейцев в военном искусстве и тактической организации.

Напомним им, что именно в XVIII веке наши предки не раз жестоко громили считавшиеся лучшими в Европе армии Швеции и Пруссии, да еще и во главе с их выдающимися королями-полководцами, и за весь век не проиграли ни одного генерального сражения! Что же касается «слабости» турецкой армии в тот период, то и тут далеко не все столь однозначно, как это пытаются представить.

Извечные противники османов — австрийцы в том же столетии несколько раз терпели от турок тяжелые поражения, а победы над ними смогли одержать только вместе с русскими под командованием Александра Суворова в 1789 году (при Фокшанах и Рымнике). До этого их последним крупным успехом в войнах с Османской империей была победа в 1697 году 50-тысячной армии принца Евгения Савойского над 80 тысячами турок при Зенте.

Конечно, во второй половине XVIII века европейские страны и даже целые их коалиции уже не трепетали в страхе от перспективы очередного нашествия османских орд, как-то имело место столетием-двумя ранее. Но благодаря, как правило, очень большому численному перевесу, турки оставались весьма грозным противником для любой европейской армии.

Пешие янычары по-прежнему фанатично верили, что смерть на поле боя принесет им вечное блаженство в объятиях райских дев. Конница числом многократно превосходила европейскую, и в первом яростном порыве все еще была страшна. Артиллерия османов хоть и проигрывала европейской организационно, качественно ей не уступала. Так что «мальчиками для битья» турки точно не были, и для побед над ними требовались не только стойкость, мужество и выучка солдат, но также и полководческое искусство генералов. Впрочем, имелась одна особенность…

Революционное новшество Румянцева

Если противнику удавалось устоять под первым натиском турок и перейти в контрнаступление, численный перевес оборачивался против самих османов. Быстро перестраивать боевые порядки из наступательных в оборонительные с учетом огромного числа воинов было непросто. Это обстоятельство раньше других подметил и использовал Евгений Савойский.

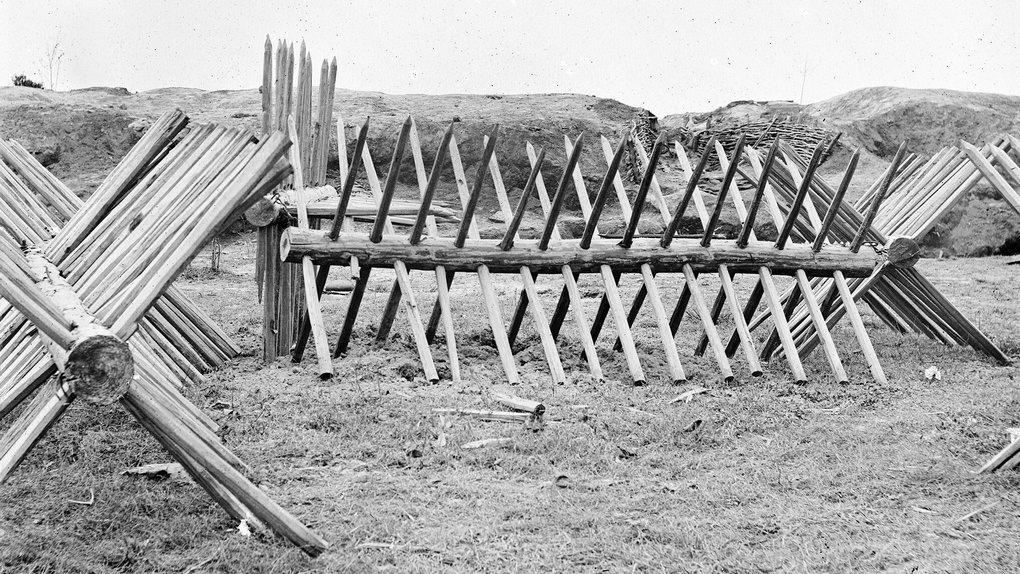

Через 40 лет после него Бурхард Миних точно так же построил русскую армию в одно огромное каре, окружил его «рогатками» — наклонно закрепленными на Х-образной опоре кольями, направленными приподнятым острым концом в сторону врага, и медленно, но неуклонно надвигая эту живую крепость на войско неприятеля, обратил под Ставучанами турок и крымских татар в паническое бегство.

Рогатки.

Рогатки.При всех ее достоинствах, у этой тактики имелся и существенный недостаток. Обремененная тяжелыми «рогатками» армия не была способна к быстрому маневру и стремительному натиску. Румянцев решил отказаться от рогаток, заменив их более мобильной артиллерией, а единое малоподвижное каре поделить на несколько дивизионных, значительно менее громоздких и куда более маневренных. Результат практического применения этого новшества превзошел все ожидания!

В сражениях у Рябой Могилы и при Ларге противник не успевал реагировать на стремительно меняющуюся обстановку боя и под ударами дивизионных каре, действовавших автономно, но по согласованному плану, оказался неспособен к достойному сопротивлению русской армии. Обе эти победы были преисполнены блеском и стоили Румянцеву ничтожных потерь, однако впереди его новую тактику ожидало испытание совсем иного уровня.

Один против шести

На берегу реки Кагул под командованием великого визиря Иваззаде Халила-паши собралось 150-тысячное войско (50 тыс. пехоты и 100 тыс. конницы) при 140 пушках. Кроме них, в тылу русской армии находилось до 80 тыс. конных крымских татар во главе с ханом Каплан-Гиреем. А в распоряжении Румянцева было всего-навсего 30 тыс. бойцов (23 тыс. 615 пехотинцев и 6391 всадник)! В артиллерии, правда, русская армия имела над врагом ощутимый перевес, располагая 255 орудиями.

Турки знали о своем огромном численном преимуществе и преисполнились воинственности. Командиры и рядовые воины поклялись не отступать до тех пор, пока не разгромят русских. А что же Румянцев? Провианта в его войске оставалось не более чем на 4 дня, враг многократно превосходил числом и, по здравому рассуждению, русскому командующему следовало бы отступить к городку Фальче, где находилась охраняемая несколькими тысячами солдат коммуникационная база с достаточными запасами продовольствия. Там он мог изготовиться к обороне, а в случае неудачного исхода битвы из Фальчи лежал относительно безопасный путь для отступления на соединение со второй, вспомогательной, русской армией.

Пётр Александрович Румянцев-Задунайский (портрет Алексея Фёдорова).

Пётр Александрович Румянцев-Задунайский (портрет Алексея Фёдорова).Но разве такой вариант действий мог подойти полководцу, не желавшему «сносить присутствие неприятеля, не наступая на него»? Выделив из своей и без того небольшой армии 6 тысяч бойцов для прикрытия пути следования обоза с продовольствием и отражения возможного удара в тыл со стороны крымских татар, Румянцев с оставшимися силами стал ждать приближения громадного войска османов. Его совершенно не смущало то, что каждому русскому солдату будет противостоять шесть турецких бойцов!

Османы подошли и стали лагерем в семи верстах от места расположения нашей армии. Иваззаде Халил-паша связался с Каплан-Гиреем и оповестил его о том, что 1 августа атакует русских. Великий визирь потребовал от крымского хана одновременного нападения с другой стороны. Румянцев, однако, внес в планы врагов очень существенные коррективы…

Поражали огнем, как молнией

В час ночи 1 августа 1770 года 17 тысяч русских пехотинцев и несколько тысяч всадников (регулярная кавалерия и казаки) выступили из лагеря и, соблюдая тишину, двинулись в сторону противника. На рассвете они выстроились в боевой порядок и пошли в атаку.

Заметив атакующих, турки контратаковали линию русских каре силами всей своей многочисленной конницы. Каре на время остановились и открыли по врагу интенсивный огонь из ружей и пушек. Залпы артиллерийских батарей охладили пыл османов. Не добившись успеха в центре, они перенесли удар на фланги, но и там были отражены. После этого наша пехота продолжила наступление.

Во время контратаки конницы пешие турки выдвинулись вперед и засели во рву вдоль пересекавшего поле битвы древнеримского вала (так называемый «Траянов вал»). Надвигающиеся каре они встретили ружейной пальбой. Видя это, Румянцев выделил часть сил из обстреливаемых частей и направил их в обход, грозя перерезать засевшим во рву врагам пути к отступлению. Угроза возымела действие. Боясь оказаться в окружении, турки побежали к своему лагерю. Тут по ним ударила картечью наша артиллерия, выкашивая из рядов ретирующихся целые толпы.

Выбив противника с передовых позиций, армия Румянцева в 8-м часу утра двинулась к полевым укреплениям, возведенным турками перед лагерем. Османы еще не потеряли присутствия духа и яростно оборонялись. Момент истины наступил, когда десять тысяч рассвирепевших янычар бросились в атаку на правофланговое каре генерала Петра Племянникова. Пользуясь большим численным перевесом, янычары смяли его. Наши солдаты побежали было к наступавшему в центре большому каре Петра Олица, рассчитывая укрыться в нем, и едва его не дезорганизовали.

Битва при Кагуле (картина Иоганна Мартина Уилла).

Битва при Кагуле (картина Иоганна Мартина Уилла).В этой ситуации Румянцев лично выехал к солдатам и остановил бегущих. Они устыдились, сгруппировались вокруг командующего и ударили по рано восторжествовавшему врагу вместе с брошенным Румянцевым в бой кавалерийским резервом. Турки побежали.

Вскоре паника охватила все огромное турецкое войско. Бегство превратилось в повальное! Иваззаде Халил-паша пытался остановить деморализованных бойцов с саблей в руке, но страх перед визирем не шел ни в какое сравнение с тем ужасом, который вызывали в турках «поражающие огнем, как молнией» русские. Не помогали ни угрозы, ни упоминания имени пророка Мухаммеда, ни зверские расправы над бегущими, учиняемые Мустафа-пашой — одним из старших военачальников османов. Разгром был полным и необратимым!

Беспрецедентная по масштабу победа

Вымотанная ночным маршем и жаркой битвой русская пехота преследовала турок лишь на расстоянии четырех верст, после чего командующий предоставил ей возможность восстановить иссякающие силы. Вдогонку разгромленному врагу Румянцев послал одну только кавалерию. Но на второй день одна из наших дивизий под командованием Фридриха Бауэра присоединилась к коннице и продолжила беспощадное избиение врага. Лишившиеся остатков мужества уцелевшие турки устроили давку при погрузке на суда, ожидавшие их на переправе через Дунай. На берегу было захвачен весь турецкий обоз, прикрывавшие переправу 30 пушек и больше тысячи пленных.

Всего же в ходе битвы и бегства османское войско по самым минимальным оценкам потеряло 20 тысяч бойцов одними только убитыми! Лагерь, казна и вся артиллерия врага достались победителям. Нашей армии эта грандиозная победа стоила 353 человека убитыми, 11 — пропавшими без вести и 557 — ранеными.

Ни до, ни после Кагула столь огромные по численности турецкие полчища не терпели поражения от европейской армии. Да и называть то, что случилось 1 августа 1770 года, всего лишь поражением как-то даже неправильно. Это был полный, жестокий и унизительный разгром, учиненный османам в несколько раз меньшим по численности русским войском.

В своей победной реляции Румянцев имел веские основания оповестить Екатерину II: «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим ваше величество мне велели подражать: не так ли армия вашего императорского величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он?»

Последствия битвы

Крымские татары участия в сражении принять не успели. 80-тысячное войско Каплан-Гирея полностью уцелело. У хана оставался трехкратный численный перевес над армией Румянцева, но воспользоваться им Каплан-Гирей даже не попытался. Русские после Рябой Могилы, Ларги и Кагула представлялись ему неудержимой мистической силой, которой невозможно противостоять!

Он отошел к Измаилу и попытался укрыться за его стенами, но страшившиеся прогневить Румянцева жители города не впустили хана к себе. Пришлось ему бесславно откочевать к Аккерману (Белгороду-Днестровскому).

Кагульский обелиск в Царском Селе.

Кагульский обелиск в Царском Селе.В ознаменование столь умопомрачительной победы Екатерина II повелела воздвигнуть в Царском Селе Кагульский обелиск, а знаменитый прусский король Фридрих Великий отправил Румянцеву поздравительное письмо, в коем сравнил победу русских с деяниями древних римлян. Турки же с той поры твердо для себя уяснили, что между австрийской и русской армиями существует большая разница, и если первую можно иногда побеждать даже без большого численного перевеса, то со второй опасно вступать в полевое сражение и при самом благоприятном соотношении сил!