Подвиг защитников Севастополя

«Оборона Севастополя» (картина А.А. Дейнеки).

«Оборона Севастополя» (картина А.А. Дейнеки).Каждому интересующемуся историей россиянину хорошо известно о том, что город-герой Севастополь дважды оказывался во вражеской осаде. Впервые это случилось в середине XIX века, во время Крымской войны. А в 1941–1942 годах советские солдаты и матросы на протяжении 250 дней и ночей бились за Севастополь с гитлеровцами. Статья «Армейского стандарта» посвящена второй обороне и историческим параллелям разделенных почти целым столетием событий.

Трагедия 1941-го

Первые месяцы Великой Отечественной войны навсегда останутся одной из самых трагических страниц нашей истории. Грянувшая катастрофа никак не вязалась с имевшей место до войны твердой уверенностью советских людей в том, что «Красная Армия всех сильней», что «броня крепка и танки наши быстры», что «в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ» и, наконец, в том, что мы будем «бить врага малой кровью на его территории».

Все эти иллюзии в одночасье рухнули, обнажив страшную реальность: враг невероятно силен, отлично подготовлен к войне, стремительно наступает вглубь советской территории, и остановить его пока никак не получается.

Но даже в этих ужасных обстоятельствах наши солдаты, офицеры и генералы продолжали упорно сражаться за каждую пядь советской земли, делали все что могли, не жалея крови и самой жизни. Местами им удавалось не только выстраивать оборону, но и наносить немцам чувствительные контрудары. И все же фронт все дальше и дальше откатывался на восток.

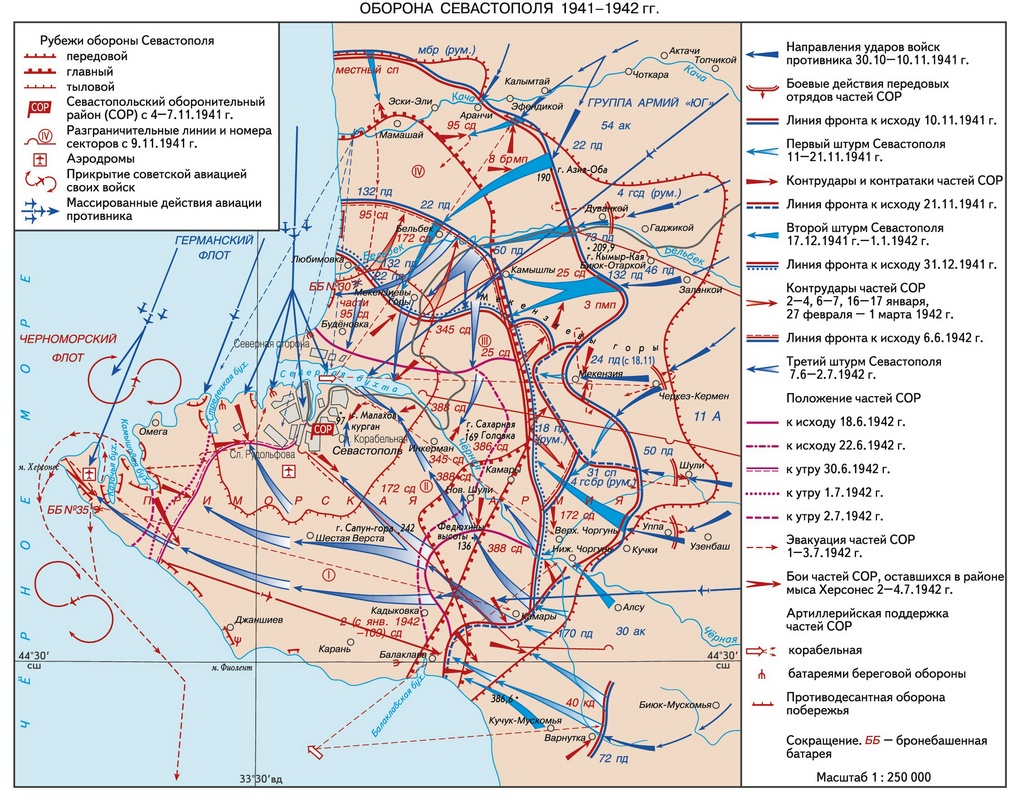

Карта-схема битвы за Севастополь.

Карта-схема битвы за Севастополь.16 октября 1941 года пришлось оставить врагу продержавшуюся 73 дня Одессу. Героически оборонявшую город Приморскую армию удалось эвакуировать в Крым. Там она была задействована в начавшейся 30 октября 250-дневной битве за Севастополь. Как и в ходе Крымской войны (1853–1856), оборона Города русских моряков стала коллективным подвигом его защитников.

О сходстве и отличиях

Сравнивая две обороны Севастополя, невольно обращаешь внимание на то, что между ними было немало общего, но имелись и существенные различия.

Кроме массового героизма защищавших Севастополь бойцов, мы должны признать, что и в 1854–1855, и в 1941–1942 годах оборона города представляла собой длившуюся много месяцев драму и повествующие о ней страницы летописи пропитаны слезами и кровью. Но этим сходство между первой и второй обороной не исчерпывается.

В XX веке, так же как и в XIX, Севастополь являлся главной базой Черноморского флота и был хорошо защищен от нападения со стороны моря, но со стороны суши никакими оборонительными сооружениями прикрыт не был. И в 1854-м, и в 1941-м пришлось поспешно возводить их уже перед самым началом осады.

В обоих случаях самоотверженный труд жителей и защитников города позволил создать на пути врага не просто преграду, а эшелонированную фортификационную систему, похоронившую в своих окопах и траншеях надежды европейский вояк на легкое и быстрое овладение Севастополем.

Линкор «Севастополь» ведёт огонь по врагу со стоянки в бухте.

Линкор «Севастополь» ведёт огонь по врагу со стоянки в бухте.Оба раза город на долгое время приковал противника к себе, не дав ему возможности использовать задействованные в осаде крупные силы на других направлениях, а потери, понесенные врагом при взятии превращенного в крепость Севастополя, были очень тяжелыми. Да и достались врагу в обоих случаях одни только руины города.

Теперь о бросающихся в глаза различиях, не обусловленных только лишь само собой разумеющимися изменениями характера ведения боевых действий в разные исторические эпохи. Если в 1855 году северная сторона города осталась за нами и уцелевшая часть гарнизона успешно на нее переправилась по понтонному мосту, да еще и обеспечила возможность переправы всем жителям южной стороны, то в 1942 году Севастополь был потерян полностью, а десятки тысяч наших солдат попали в плен к жестоким нацистским изуверам.

Отметим и то, что первая оборона Города русских моряков была центральным событием всей войны, из-за чего, собственно, она и получила наименование Крымской, а в Великой Отечественной оборона Севастополя стала хоть и героическим, но все же далеко не самым главным эпизодом сражений начального этапа войны.

Трагическая страница второй обороны — оставление в июне-июле 1942 года командно-начальствующим составом Севастопольского оборонительного района подчиненных солдат и матросов на верную гибель. Правда, эвакуация генералов, адмиралов и старших офицеров проходила не стихийно, а по приказу Ставки.

Армия в ходе трагических событий 1941 года и так лишилась огромного количества опытных командиров, поэтому эвакуация нескольких сотен вдоволь понюхавших пороха офицеров имела большой прагматический смысл.

Но с морально-этической точки зрения такой шаг оправдать, конечно, невозможно. Напомню, что во время первой обороны Севастополя один за другим погибли на бастионах три руководивших ею адмирала, а на первом этапе той же Великой Отечественной войны было немало случаев, когда командиры дивизий, корпусов и даже командующие армиями наотрез отказывались бросать своих солдат в окружении, шли с ними на прорыв в практически безнадежной для себя ситуации и геройски погибали на виду у подчиненных.

Командующий Приморской армией Иван Петров.

Командующий Приморской армией Иван Петров.Это, безусловно, горестный момент нашей истории. Рассказывают, что командующего Приморской армией генерала Ивана Петрова от того, чтобы пустить себе пулю в лоб, удержали сослуживцы. И не зря: его опыт очень потом пригодился в других сражениях, а подавляющее большинство командиров, эвакуированных из погибающего Севастополя, доблестно сражалось затем на других участках фронта, и многие из них геройски погибли ради нашей Великой Победы.

Важный шаг к Победе

Оборона Севастополя 1941–1942 годов стала трагической, но от того не менее славной страницей в летописи той страшной войны. Наши воины стояли насмерть и часто сражались до последней возможности, даже когда шансов победить уже не оставалось. Враг предпринимал беспрецедентные меры для того, чтобы сломить их боевой дух, но не преуспел в этом.

Против защитников Севастополя были задействованы огромные силы люфтваффе, сбросившие на город 2,5 тысячи тонн фугасных бомб. Немцы обстреливали город из орудий особой мощности, единственный раз за всю Вторую мировую войну собранные в таком количестве в одном месте. По городу били 600-миллиметровые мортиры «Карл» и 800-миллиметровая пушка «Дора», изрыгавшая из своего жерла снаряды весом в 7 тонн!

Командовавший немцами Эрих фон Манштейн считался самым «лучшим оперативным умом вермахта». Он трижды бросал 11-ю немецкую и 3-ю румынскую армии на сопряженные с большими потерями многодневные штурмы оборонительных позиций севастопольцев. Только полное превосходство врага в воздухе и полное исчерпание нашим гарнизоном боеприпасов позволило немцам в конце концов одолеть. Но и после этого в ряде мест наши бойцы продолжали отчаянно сражаться, предпочитая сдаче в плен геройскую гибель в бою.

В начале 1942 года наше верховное командование попыталось оказать Севастополю помощь посредством проведения грандиозной Керченско-Феодосийской десантной операции. Поначалу она имела блестящий успех, но развить его не удалось. Сказался человеческий фактор.

Керченско-Феодосийская десантная операция.

Керченско-Феодосийская десантная операция.Командовавший образованным Крымским фронтом генерал Дмитрий Козлов оказался явно не на своем месте. Его робость, безынициативность и полное отсутствие у него полководческих способностей сплелись с воинствующим дилетантством представителя Ставки Льва Мехлиса.

Итогом их противостояния с опытнейшим немецким профессионалом Манштейном, имевшим к тому же подавляющее превосходство в воздухе, стала катастрофа Крымского фронта. Вместо помощи Севастополю это привело к усугублению его и без того тяжелого положения.

Но город сражался до конца! Даже в ходе последнего штурма немцы не были абсолютно уверены в скорой победе. Манштейн впоследствии писал в своих мемуарах: «Несмотря на эти с трудом завоеванные успехи, судьба наступления в эти дни, казалось, висела на волоске. Еще не было никаких признаков ослабления воли противника к сопротивлению, а силы наших войск заметно уменьшались».

В результате битвы за Севастополь 11-я армия вермахта и 3-я румынская армия оказались обескровлены. Они нуждались в пополнении и длительном отдыхе, поэтому не могли быть сразу переброшены на другие направления.

Кроме того, Третьему рейху для взятия Севастополя пришлось израсходовать почти весь боезапас тяжелой и сверхтяжелой артиллерии, накопленный за несколько лет, а почти 2200 стволов полевой артиллерии ввиду исчерпания запаса живучести были отправлены немцами из-под Севастополя сразу на металлолом. Люфтваффе также в значительной части исчерпало свой запас авиабомб, что весьма положительно для нашей армии сказалось в летней кампании 1942 года.

Медаль «За оборону Севастополя».

Медаль «За оборону Севастополя».Подводя итоги, можно уверенно утверждать, что героическая оборона Севастополя стала трудным, но очень важным шагом на пути к конечной победе над уродливым чудовищем, имя которому — германский нацизм.