Знаковая фигура русской истории

Куликовская битва (картина Н. Присекина).

Куликовская битва (картина Н. Присекина).История русского Средневековья богата как славными, так и трагическими событиями. Периоды великих побед и страшных бедствий чередовались друг за другом, будто специально демонстрируя русским людям правдивость древней истины о том, что нет на земле ничего незыблемого и вечного. Но бывали и такие времена, когда беды и радости плотно переплетались воедино, а русскому народу приходилось идти в будущее по краю, рискуя сорваться в пропасть исторического небытия.

В эти годы движение вперед было невозможно без национального лидера, способного в переломный момент взять на себя ответственность за смелые шаги к славе и процветанию, невзирая на все лежащие на пути опасности и риски. Одной из таких знаковых фигур нашей истории стал московский князь Дмитрий Иоаннович, получивший почетное прозвище Донской.

Отрок на московском престоле

Будущий победитель Мамая появился на свет 20 октября (по новому стилю) 1350 года. Едва достигнув 9-летнего возраста, Дмитрий воссел на московском престоле, сменив на нем рано умершего отца — князя Иоанна II Красного. Но реально править княжеством ребенок, конечно, не мог, и фактическая власть оказалась в руках митрополита Алексия — человека поистине выдающегося. Будучи верховным иерархом Русской православной церкви, он являл собой пример бескорыстного служения ей и пользовался у верующих огромным авторитетом. Но еще больше он сделал как глава светского правительства и наставник юного князя.

Усилиями Алексия начавшаяся в 1359 году «великая замятня» в Орде была обращена на пользу Москве и юному князю Дмитрию. В 1362 году впервые захвативший реальную власть над большей частью «Улуса Джучи» темник Мамай от имени своей марионетки — хана Абдуллы — пожаловал 12-летнему московскому князю ярлык на Великое княжение Владимирское. Обладавший ярлыком до этого суздальский князь Дмитрий Константинович пытался было противиться, но под напором московских ратей смирился.

Мамай.

Мамай.Не следует, однако, думать, что Мамай как-то особо благоволил Дмитрию и поначалу поддерживал его исходя из личных симпатий. Всё было прозаичнее и проще. На фоне ослабления центральной власти в сотрясаемой распрями Орде отрок на главном русском престоле казался временщику наименее опасной фигурой. Кроме того, сам Мамай в период «замятни» нуждался в действенной поддержке со стороны Москвы и других зависимых от Орды русских княжеств. И они эту поддержку ему оказывали, предпочитая иметь дело с одним законным ханом, посаженным Мамаем на престол, нежели с «косым десятком» непредсказуемых самозванных ханчиков из числа сверх всякой меры расплодившихся отпрысков Чингисхана.

Так, в 1365 году Олег Рязанский, Владимир Пронский и Тит Козельский разгромили у Шишевского леса орду закрепившегося в мордовских землях Тагая, а в 1367 году Дмитрий Суздальский и Борис Городецкий одержали решительную победу над казанским ханом Темир-Булатом на берегу реки Сундовик и после преследования практически полностью уничтожили его войско на реке Пьяне. Сам спасшийся бегством Темир-Булат был умерщвлен по возвращении в Степь другим противником Мамая — ханом Азиз-шейхом.

Раздробление Орды на части и, как следствие, ее значительное ослабление также привело к тому, что в 1362 году войско трех татарских мурз потерпело сокрушительное поражение от литовского великого князя Ольгерда в битве у Синих Вод. Юго-западные русские земли перешли в состав Литвы. В течение десятка лет Орда не получала с них дани, однако с начала 1370-х годов дань снова стала выплачиваться. Уступчивость Ольгерда объяснялась просто: он заключил с Мамаем союз, направленный против усилившегося Московского государства. К тому времени Дмитрий из безобидного отрока превратился в молодого, деятельного и умного князя, что не могло не вызвать опасений у двух принципиальных противников возрождения политической и военной мощи северо-западной Руси.

Первый объединитель русских людей

Антимосковский союз двух государств, каждое из которых превосходило княжество Дмитрия военной силой, мог печальным образом изменить нашу историю. Едва начавшей подниматься из пепла Руси грозило нечто худшее, чем унизительная зависимость от полудиких степных кочевников. Она ни в коей мере не была благом, однако не подрывала самих основ существования русского этноса и надежд на то, что рано или поздно власть Орды падет.

Планы Ольгерда простирались гораздо дальше. Подмяв под себя Полоцкое, Волынское, Турово-Пинское, Киевское, Черниговское, Новгород-Северское, Переяславское княжества и подчинив своему влиянию Смоленское, он желал сделать то же самое с Псковом, Новгородом, Тверью, Рязанью и Москвой. И если раньше это было невозможно, ибо означало прямое столкновение с ужасавшей всю восточную и центральную Европу могущественной Ордой, то «великая замятня» в ней открыла Ольгерду путь на восток.

Мамай же после того, как Дмитрий начал проявлять строптивость, видел в усилении Москвы главную угрозу ордынскому владычеству над всем так называемым «русским улусом» и стал склоняться к тому, чтобы на корню пресечь в северо-восточной Руси любые помыслы о выходе из-под власти ханов, менявшихся на троне по прихоти этого всесильного временщика.

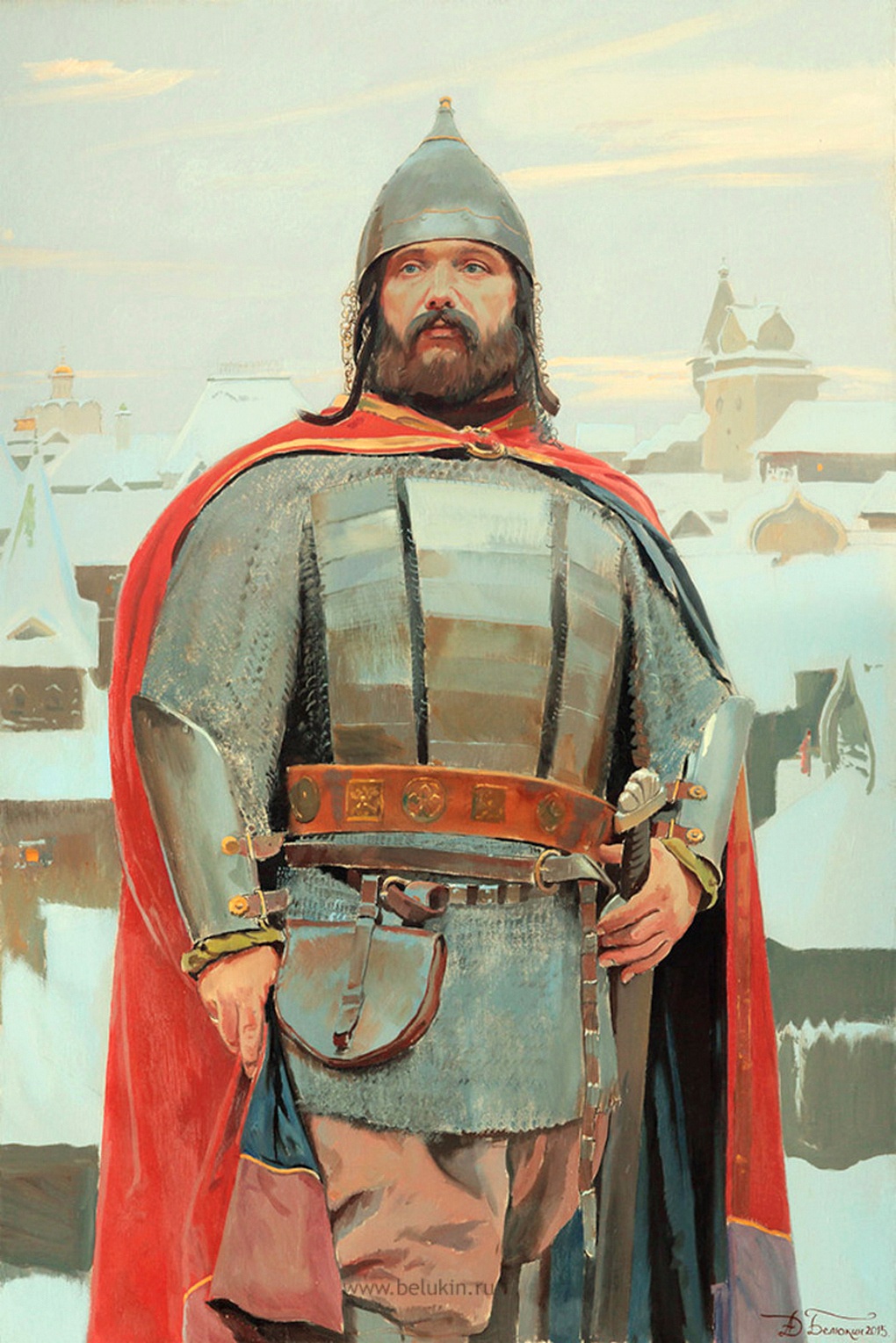

Дмитрий Донской (портрет Д.А. Белюкина).

Дмитрий Донской (портрет Д.А. Белюкина).Наставляемый митрополитом Алексием, Дмитрий действовал продуманно, осторожно, но твердо. Дважды рати воинственного Ольгерда подступали к самым стенам Москвы и уходили обратно, не достигнув главной цели. А в 1372 году Дмитрий во главе армии выступил навстречу литовскому войску и после победы в стычке авангардов вынудил Ольгерда остановиться вблизи города Любутска и согласиться на долгосрочный мир с Москвой.

Отношения же Дмитрия с Мамаем напоминали своеобразные «качели». И тот, и другой не желали полного разрыва, чреватого войной, результат коей мог оказаться непредсказуемым. Дань от богатой Москвы, даже в гораздо меньшем, чем прежде, размере как воздух была необходима Мамаю для поддержания своей незаконной власти над большей частью Орды, а князю Московскому проще было откупиться данью, нежели затевать войну со все еще сильным противником, не имея для борьбы с ним надежных союзников.

Но Дмитрий, сохраняя относительную лояльность, постепенно сколачивал антиордынскую коалицию. В 1374 году в Переяславле-Залесском состоялся исторический съезд князей. Участие в нем приняли и некоторые удельные владетели Великого княжества Литовского, причем не только Рюриковичи, но и Гедиминовичи. Было решено прекратить распри и объединиться вокруг Москвы ради выхода из-под позорной зависимости от степных кочевников.

Обезопасив тыл, Дмитрий начал действовать. В 1376 году московское войско во главе с воеводой князем Дмитрием Боброк-Волынским совершило поход в Волжскую Булгарию. Ставленники Мамая были вынуждены заплатить откуп и принять к себе русских таможенников. Сам Дмитрий в том же году ходил с войском далеко за Оку, готовясь упредить ожидавшийся ордынский набег. А в 1378 году дело дошло до крупного военного столкновения…

Посланные Мамаем в карательный поход на русские земли пять туменов во главе с опытным полководцем — мурзой Бегичём потерпели на реке Воже от армии Дмитрия сокрушительное поражение. Примечательно, что сражение это произошло в открытом поле, наиболее удобной среде для маневренной ордынской конницы. Тем не менее она была разгромлена наголову, а сам Бегич вместе с четырьмя мурзами нашел на берегу Вожи свою смерть.

К сожалению, митрополит Алексий не смог разделить с Дмитрием радость от этой славной победы. За полгода до битвы он ушел в мир иной. Но для всех остальных русских людей успех на Воже послужил важным психологическим стимулом. Миф о непобедимости ордынского войска в полевом сражении был навсегда развеян!

А в 1380 году была одержана поистине историческая победа на Куликовом поле. В этот раз объединенное русское войско сокрушило все силы, которые Мамай смог собрать для подобного Батыеву нового нашествия, разорения непокорной Руси. Дмитрий сражался в этой битве как простой воин и уцелел лишь благодаря высококачественным доспехам, в которые был облачен.

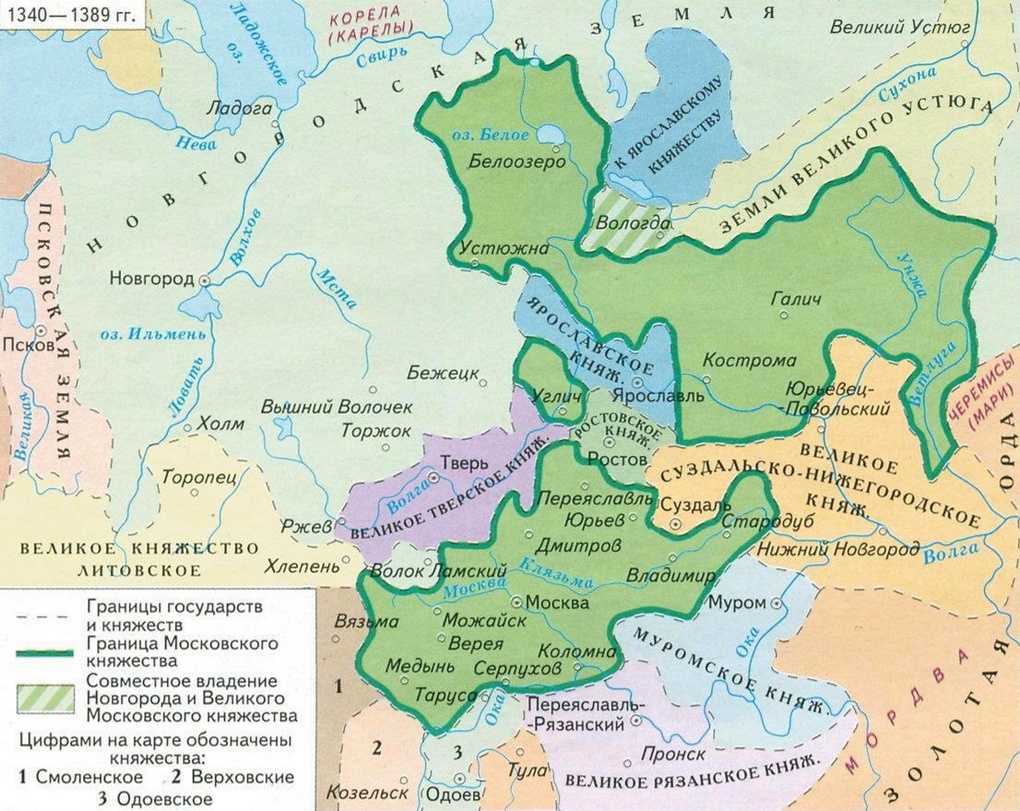

Земли Московского княжества к концу правления Дмитрия Донского.

Земли Московского княжества к концу правления Дмитрия Донского.Через два года ему пришлось пережить горькое разочарование. Тохтамыш посредством подлого обмана взял Москву и сжег ее дотла. Но власть ханов над Русью после Куликовской битвы никогда уже не достигала прежнего уровня. Назначение великого князя ханом навсегда ушло в прошлое. Титул этот теперь прочно закрепился за московскими князьями. Дмитрий передал его по наследству сыну, не испросив на то хотя бы номинального согласия Тохтамыша, которому, чтобы сохранить лицо, пришлось спешно признать уже свершившийся факт наследования престола.

Умер Дмитрий Иоаннович, прозванный впоследствии Донским, в 1389 году, будучи еще довольно молодым человеком даже по меркам Средневековья. Наследникам он оставил крепкое государство. А сам перед смертью не стал принимать монашеский обет, как часто поступали его предшественники. По словам Н.М.Карамзина, Дмитрий посчитал, что «несколько дней или часов монашества перед кончиною не спасут души и что государю пристойнее умереть на троне, нежели в келье».

Это прямое и честное решение лишний раз подчеркивает величие человека, впервые сумевшего объединить вокруг себя русских людей ради борьбы с иноземным игом.