«Огарковские чтения-2025»

В Москве, в Музее военной формы состоялись 8-е «Огарковские чтения» — ежегодная военно-научная конференция, посвященная памяти выдающегося военного мыслителя маршала Николая Васильевича Огаркова (начальник Генерального штаба ВС СССР в 1977–1984 годах). Мероприятие организовано Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Панельную дискуссию вел председатель оргкомитета, экс-начальник Генерального штаба ВС РФ (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

Под знаком СВО

Как и в предыдущие годы, в докладах и выступлениях красной нитью проходила главная тема: военная мысль должна ответить на те вопросы, которые встали перед армией и страной в ходе специальной военной операции. Открывая чтения, генерал армии Балуевский напомнил, что маршал Огарков еще на рубеже 70–80-х годов прошлого века уделял огромное внимание внедрению новых технологий и концепций ведения войны.

Этот подход не утратил актуальности, отметил Балуевский. Сложная военно-политическая обстановка требует от России поиска наиболее эффективных методов ведения СВО и путей достижения поставленных целей.

СВО продолжается почти четыре года. Это сопоставимо по длительности с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов. И несмотря на то что и в той войне, и сейчас, в СВО, победа нам жизненно необходима, методы вооруженной борьбы и стратегия кардинально изменились, в том числе из-за беспилотной революции. По словам Юрия Балуевского, для достижения победы нужно вести боевые действия по-настоящему, без стратегических перемен невозможно одолеть противника — коллективный Запад. Этот острый посыл задал тон всей конференции.

Технологии — угрозы — оружие — стратегия

Каким должен быть алгоритм выработки военных концепций? К какой войне следует готовиться? Как предвидеть военные угрозы и вовремя найти на них адекватные ответы? На эти другие вопросы попробовал ответить в своем докладе директор НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского» Андрей Дутов. Тема доклада — «Методологические принципы формирования системы вооружения».

По словам ученого, было бы большой ошибкой рассматривать этот вопрос с узко научно-технической точки зрения, а не с философской, методологической.

«Давайте начнем с того, что вообще... мысли сами по себе не рождаются. Существует система угроз, причем угроз не только современных, но и в будущем. Если ты не имеешь возможности прогнозирования угроз в будущем, то тогда вообще ничего не можешь сделать. При этом внутри этого прогноза, как ни странно, лежат технологии. И когда, допустим, отсутствует прогноз развития технологии, то эти все ошибки и возникают. ...Если нет возможности прогнозировать будущие угрозы — ничего нельзя создать заранее», — сказал Дутов.

Внутри любого долгосрочного прогноза, по его мнению, ключевую роль играют технологии. Отсутствие прогноза развития технологий ведет к ошибкам в создании вооружений, бесполезной трате денег на производство такого оружия, которое не будет востребовано в войне будущего или будет малоэффективно.

Фактор технологий стал ключевым при разработке военных концепций относительно недавно. Первый его пример — Стратегическая оборонная инициатива США (СОИ, «Звездные войны») 70–80-х годов прошлого века. Именно тогда произошел качественный скачок в технологиях — с появлением ЭВМ, высокоточного оружия и других новшеств. Во времена СОИ на первый план в военном планировании вышла наука: прогнозирование и научно-технические исследования стали определяющими, а конструкторские бюро отошли на вспомогательные роли.

Отдельная тема — триединая взаимосвязь военного искусства, технологической базы, систем вооружения и военной техники. Все три элемента, подчеркнул Дутов, тесно связаны между собой через базовые военные технологии, продуктовые технологии и критически важные военные технологии.

При этом, по его словам, в нашей стране традиционно основное внимание уделяется развитию именно военного искусства — стратегии и тактики, тогда как технологическая база и система вооружений нередко рассматриваются как вторичные. И это неправильно, поскольку правильно и грамотно поставленная цель на 60% определяет успех будущего результата.

В условиях стремительного военно-технического прогресса и появления все новых видов оружия и средств защиты от него должны существенно измениться подходы к военному строительству и организационной структуре вооруженных сил, считает Дутов. Существующие виды вооруженных сил и рода войск, их функционал, роль и значение в вооруженной борьбе меняются, и не учитывать это было бы большой ошибкой.

Утратившие значение виды войск могут стать тормозом на пути неизбежных организационных изменений и даже препятствовать им. Бюрократические вертикали порой слабо взаимодействуют друг с другом, из-за чего в армии нередко возникают ситуации, когда разные ведомства и рода войск действуют разрозненно, хотя должны решать одну общую задачу.

Один из примеров — ситуация, которая сложилась из-за ведомственных препон с тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек», ТОС-2 «Тосочка». Это оружие показало высокую эффективность в зоне СВО. Однако дальность этих систем относительно невелика. Они работают по целям в тактической полосе обороны противника, при этом пусковые установки приходится перед залпом максимально приближать к линии боевого соприкосновения, то есть подставлять под возможный удар дронов и артиллерии противника.

Казалось бы, дальность эффективных систем легко увеличить, используя возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» или «Торнадо-С». Однако на пути этого решения неожиданно возникла ведомственная преграда: тяжелые огнеметные системы находятся в ведении войск радиационной, химической и биологической защиты, а РСЗО — это хозяйство другого рода войск — Ракетных войск и артиллерии. Потребовалось вмешательство министра обороны для решения этой межведомственной проблемы.

Дутов раскритиковал приверженность военных к устоявшимся «типажным рядам» вооружений. По его мнению, подобный шаблонный подход — тупиковый и служит скорее для защиты внутренней бюрократической стабильности в военном ведомстве, чем для реального прогноза будущих конфликтов.

Ученый напомнил, что четвертая промышленная революция характеризуется ускорением цикла разработки вооружений. Сокращение времени на создание нового оружия позволяет стране дольше сохранять технологическое превосходство над потенциальным противником. И, напротив, задержка разработки приводит к технологическому отставанию и поражению.

Двенадцатидневная война

Значительное внимание участники конференции уделили разбору итогов 12-дневной войны Израиля и США против Ирана. С докладом выступил старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин. Контекст тот же — уроки для России.

По словам Лямина, эта война в очередной раз подтвердила очевидную истину: потеря инициативы и промедление с принятием решений в противостоянии ведут к тяжелым последствиям. Иран до последнего пытался избежать прямого втягивания в боевые действия против Израиля, действуя через союзников и прокси-формирования в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Палестине. Этот расчет оказался ошибочным. Израиль, используя широкий спектр методов ведения войны, включая диверсионные и кибероперации, сумел нанести существенный урон стране с населением, раз в 8 превышающем по численности Израиль.

Одна из стратегических ошибок Тегерана — недооценка готовности США напрямую и до конца поддерживать Израиль. Пока Тегеран выжидал, израильская армия обезглавила его союзников, ликвидировав лидера ливанской «Хезболлы».

В ходе самой войны Израиль продемонстрировал высокую эффективность агентурной сети и спецназа ЦАХАЛ. Разведка Израиля сумела выявить многие позиции иранской ПВО и ракетных подразделений, по которым были нанесены удары с помощью заранее установленных скрытых средств поражения, в том числе дистанционно управляемых модулей и противотанковых ракет Spike.

Израиль в полной мере использовал возможности космической разведки США, а также своей спутниковой группировки. Значительная часть информации о намерениях и действиях Ирана была получена с помощью киберопераций по взлому телефонов, компьютеров и сетей.

Слабым звеном Ирана оказалась ПВО. У него не было сил, чтобы надежно прикрыть всю свою территорию, а также важнейшие объекты. В результате ПВО Ирана была частично уничтожена и прорвана. Авиация Израиля могла беспрепятственно наносить удары по намеченным целям. Новейшие ракеты, запускавшиеся с израильских самолетов из воздушного пространства над Сирией и Ираком, оказались сложной целью для иранских средств ПВО.

Иран тем не менее на протяжении всего периода боевых действий старался нанести Израилю максимальный урон. Всего ему удалось запустить порядка 500–600 баллистических ракет средней дальности и свыше 1000 ударных дронов-камикадзе. Часть из них достигла целей.

Противоракетная оборона США и Израиля за 12 дней боевых действий израсходовала более 150 дорогостоящих противоракет THAAD и около 80 ракет SM-3.

В свою очередь известный израильский общественный деятель Яков Кедми, выступая на конференции, отметил профессионализм израильской армии

и особенно сил спецназначения, которые блестяще провели свои операции. По его словам, нанесенный Ирану ущерб был столь серьезным, что Тегеран фактически утратил статус региональной державы Ближнего Востока. На восстановление ядерной программы ему потребуется 2–3 года.

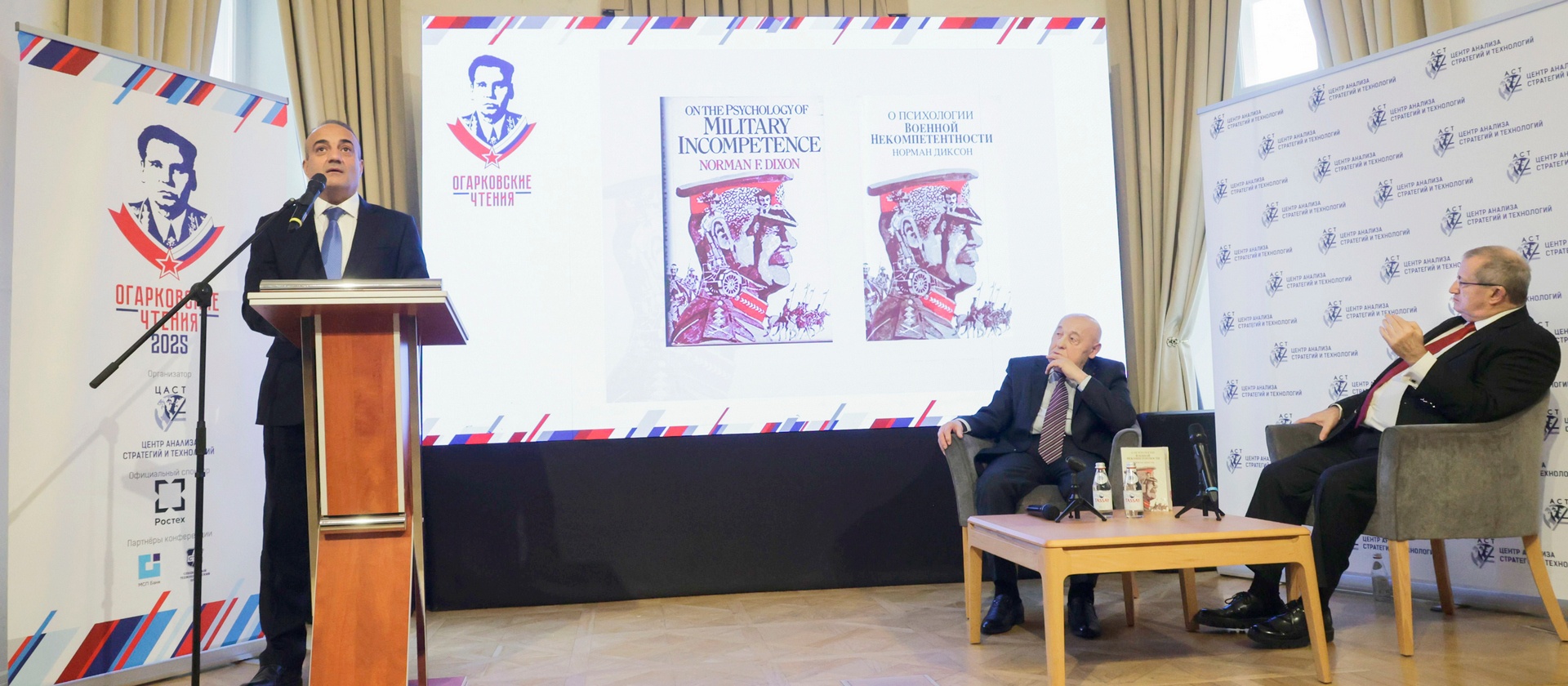

«Психология военной некомпетентности»

Одна из дискуссий на конференции была посвящена обсуждению русского перевода знаменитой книги британского исследователя Нормана Диксона «Психология военной некомпетентности». Ее вел научный редактор перевода, историк Арман Сагателян.

Издание книги на русском языке — инициатива ЦАСТ. Дело в том, что труд Диксона (издан в 1970-е годы) не утратил актуальности, а описанные британским автором явления присутствуют и сегодня в вооруженных силах разных стран.

Одно из наблюдений британца: в армии со временем формальная дисциплина и ритуалы подменяют истинные ценности, а стремление любой ценой сохранять статус-кво душит эффективность.

На примере британской армии он показывает, как те или иные ошибочные методики могут довести армию до беды. Например, в британской армии одно время было принято назначать офицеров из высших сословий (независимо от реальных способностей). Эта традиция, отмечал Диксон, прививала в управлении войсками примитивизм и кумовство вместо эффективной системы управления.

Еще один вывод автора: вооруженные силы являются скорее «зеркалом» общества; качество армии зависит от уровня образования, культуры, идеологии и базовых общественных институтов (таких, как семья) в стране.

Время больших батальонов прошло?

О том, как меняется организационная структура войск под влиянием военно-технологического прогресса, рассказал эксперт ЦАСТ Дмитрий Третьяков. Его доклад был посвящен вопросам организации военной логистики на современном поле боя на примере опыта вооруженных сил Норвегии. Стремительное развитие беспилотных систем и высокоточного оружия привело к тому, что традиционная структура войск (взвод — рота — батальон) и подходы к их материально-техническому обеспечению устарели.

Вывод: нужны более мелкие, мобильные подразделения, бойцы которых обладают широким набором навыков и большей автономностью, а их снабжение организовано по новым принципам. Во многом это, кстати, подтверждено в ходе СВО, где вместо стратегии «танковых клиньев» мы видим тактику просачивания малых штурмовых групп и развитие средств беспилотной доставки всего необходимого на передовую.

На примере норвежского батальона, который считается одним из самых подготовленных в норвежской армии (из 600 военнослужащих примерно 200 — это офицеры и сержанты), можно увидеть, как меняется оргструктура и тактика ведения боевых действий. Разведрота считается самой «интеллектуальной». Ее задача — ведение разведки и ситуационная осведомленность. Долгое время в ней проводились испытания различных моделей дронов, в итоге предпочтение отдали мини-дронам Black Hornet. В составе разведроты отдельные снайперские команды (4 снайпера), обладающие усиленной горнолыжной подготовкой и оснащенные квадроциклами и снегоходами для быстрого перемещения.

Сильно изменилась система снабжения подразделений на передовой. При доставке боеприпасов и грузов используется разнообразная техника: от тяжелых грузовиков до квадроциклов и беспилотных машин. Нет фиксированных больших складов или баз снабжения непосредственно в зоне досягаемости противника — взамен организуется сеть скрытых, необорудованных кладовых поблизости от линии фронта, где небольшие группы могут забрать подготовленные для них боеприпасы, топливо и продовольствие.

Активно применяются транспортные средства малой грузоподъемности, беспилотные платформы. Всё это делает систему снабжения децентрализованной и гибкой.

Дмитрий Третьяков провел компьютерное моделирование гипотетической операции, где одна-две роты батальона действуют на участке местности 15×15 км в современных условиях насыщенного высокоточными вооружениями боя. Результаты модели показали: любая крупная автоколонна или стационарный склад мгновенно становятся уязвимыми для ударов с воздуха или действий вражеских дронов. Вывод: жизненно необходимо выстраивать распределенную систему снабжения, при которой каждая небольшая боевая группа обеспечивается от нескольких источников и может продержаться автономно достаточно долго.

Пути решения проблемы: переход к использованию малогабаритных мобильных групп снабжения; максимальное привлечение наземных робототехнических комплексов для подвоза грузов; применение беспилотников большой грузоподъемности; использование планирующих парашютных систем для выброса грузов с самолетов и дронов.

Экономический базис

Заключительная дискуссия прошла на тему «Уроки СВО на Украине. Будущие войны в Евразии». В обсуждении приняли участие генерал армии Юрий Балуевский, политолог Алексей Чадаев, эксперт по безопасности Андрей Пинчук и экономист Андрей Клепач.

Главный вопрос — зависимость затяжного конфликта от экономических реалий. Да, российский ОПК в ходе СВО существенно нарастил выпуск продукции. Однако проблемы остаются: технологическая зависимость в отдельных отраслях, дефицит кадров. Ключевая задача — обеспечить большее взаимодействие между военной наукой и гражданскими высокотехнологичными компаниями.

Общее мнение: нельзя допустить утраты Россией технологического суверенитета; гражданский сектор промышленности и оборонный сектор тесно взаимосвязаны и должны развиваться параллельно — одно без другого существовать не может.

В числе скрытых резервов экономики участники форума назвали грамотное управление имеющимися ресурсами. «У нас столько возможностей, но мы их нормально не используем», — заключил зампред ВЭБ.РФ Андрей Клепач.