Великий теоретик, практик и… ретроград

Переправа русской армии через Дунай в 1877 году (картина Николая Дмитриева-Оренбургского).

Переправа русской армии через Дунай в 1877 году (картина Николая Дмитриева-Оренбургского).При оценке тех или иных известных личностей исследователи их биографий и просто интересующиеся историей люди зачастую впадают в крайности. Так обстоит дело и с Михаилом Драгомировым. Он внес очень большой вклад в развитие военной теории, но при этом противился внедрению технических новшеств в армии, считая главными составляющими в достижении победы над врагом выучку и боевой дух солдат.

Исходя из такой неоднозначности фигуры Драгомирова его либо восхваляют как яркого последователя суворовского подхода, либо ругают как махрового и закостенелого ретрограда. «Армейский стандарт», в пику столь крайним суждениям, попробует подойти к трактовке личности знаменитого генерала и его теоретического наследия максимально взвешенно и объективно…

Потомственный военный

Михаил Драгомиров появился на свет 20 ноября (по новому стилю) 1830 года в принадлежавшем его отцу родовом хуторе, располагавшемся недалеко от города Конотопа (в Черниговской губернии, ныне Сумская область Украины). Прадед будущего знаменитого генерала — Антон Драгомирецкий являлся выходцем из Речи Посполитой. Будучи православным, он подвергался там притеснениям по религиозным мотивам, поэтому в 1734 году перебрался из Галиции на Левобережную Украину.

Через пять лет прадед Драгомирова принял русское подданство, женился на дочери малороссийского казака Матвея Мацкевича и поселился в селе Рябцово, территориально относившемуся к Стародубскому казачьему полку. Вскоре после этого он скончался, но продолжение роду дать успел.

Дед Драгомирова — Иван Антонович служил в Псковском драгунском и Астраханском гренадерском полках и вышел в отставку в чине капитана. Это дало ему право быть записанным в дворяне, а женитьба на дворянке (Елене Троицкой) позволила и его потомкам быть отнесенными к дворянскому сословию.

Отец Михаила тоже не чурался военной карьеры. С 1804 года он состоял на службе, участвовал в Русско-турецкой войне 1806–1812 годов, в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе Русской армии 1813–1814 годов. В 1825 году Иван Иванович был произведён в чин майора.

После выхода в отставку отличавшийся набожностью родитель Драгомирова построил на свои деньги существующий поныне каменный храм в Конотопе и активно приобщал малолетнего сына к церковной службе. Однако когда отпрыск, недоучившись в гимназии, решил избрать для себя военную стезю, отставной майор этот выбор одобрил. Ведь именно его рассказы о войне с Наполеоном вызвали у юного Михаила желание стать офицером.

В 1847 году отец лично повез его в столицу и определил в Дворянский полк — военно-учебное заведение для выпускников губернских кадетских корпусов. Ввиду того что Михаил поступал со стороны, минуя обучение в кадетском корпусе, пришлось выдержать конкурсные экзамены. Будущий знаменитый военный теоретик и практик успешно с ними справился. Так в неполные 16 лет началась его армейская карьера.

От рядового до генерала

Учился Михаил очень хорошо, с отличием окончил курсы фельдфебелей, за что его имя было занесено на мраморную полковую доску почета. Окончив в 1849 году обучение в Дворянском полку, получил первое офицерское звание прапорщика и был направлен для дальнейшего прохождения службы в лейб-гвардии Семеновский полк.

Драгомиров служил очень усердно, с большим рвением. Уже тогда он стал уделять большое внимание воспитанию солдат. Одновременно усиленно постигал военные науки, отдавая этому все свободное время. К обычным для гвардии офицерским пирушкам относился прохладно, так как они отвлекали от подготовки к поступлению в Императорскую военную академию, с 1855 года переименованную в Николаевскую академию Генерального штаба.

В 1854 году Драгомиров блестяще сдал сложные вступительные экзамены и стал ее слушателем, а еще через два года окончил академию с отличием, как тогда говорили — «по первому разряду», с вручением золотой медали и еще одной памятной записью на мраморной доске.

Обладая живым умом, молодой офицер критически оценивал организацию армии николаевского времени, где на первое место выдвигалась строевая муштра, а отработке собственно боевых навыков внимания уделялось явно недостаточно. В 1856 году в «Военном журнале» было опубликовано его диссертационное сочинение «О высадках в древние и новейшие времена». Службу он тогда проходил в Гвардейском генеральном штабе и уже через год был произведен в штабс-капитаны.

Михаил Иванович Драгомиров (портрет Ильи Репина).

Михаил Иванович Драгомиров (портрет Ильи Репина).Как одного из самых перспективных офицеров Драгомирова в 1858 году отправили во Францию для изучения военных учреждений этой страны. В ходе поездки он посетил также Бельгию и Великобританию и побывал в роли наблюдателя при штабе Сардинской армии в ходе австро-итало-французской войны. Результатом зарубежного вояжа стала работа «Очерки австро-итало-французской войны 1859 года». По возвращении в Россию в 1860 году его повысили в звании до капитана и назначили адъюнкт-профессором кафедры тактики Николаевской академии Генерального штаба.

Одновременно с преподаванием в академии Драгомиров в 1861–1863 годах являлся наставником для старшего сына императора Александра II в постижении им военных наук, после чего и в академии был повышен до статуса действительного профессора. В то же время он активно участвовал в разработке, проведении и информационном освещении военных реформ Дмитрия Милютина. Публиковался в военных периодических изданиях: «Военном сборнике», «Инженерном журнале», «Оружейном сборнике», «Артиллерийском журнале». Занимался он преимущественно вопросами тактики и военной педагогики, принимал участие в разработке военных уставов.

В 1864 году получил звание полковника и должность начальника штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Одновременно с исполнением новых обязанностей продолжал и профессорскую деятельность в академии. Но честно освещая проблемы русской армии, Драгомиров нажил себе много высокопоставленных недоброжелателей и стал им неудобен. В 1868 году ему присвоили звание генерал-майора, но через год отправили служить подальше от столицы, в Киев, на должность начальника окружного штаба.

Не только теоретик

Немного ранее, в 1866 году, Драгомиров в качестве военного представителя России при прусской армии побывал на полях сражений прусско-австрийской войны. Несмотря на большое значение в убедительной победе пруссаков их выявившегося превосходства в скорострельности стрелкового оружия, вывод Драгомирова был весьма характерен для его взглядов на влияние различных факторов для достижения победного результата.

В одном из своих очерков о той войне, опубликованных в журнале «Русский инвалид», он горячо и убежденно констатировал: «Усовершенствованное вооружение, хороший план, знание войсками техники дела значат, конечно, очень много, но значат не более как нули, когда левее их стоит единица: они увеличивают количественное, но не качественное значение ее; сами же по себе ничего не значат. Эта единица в военном деле, как во всем и всегда — человек».

После назначения в 1873 году на должность командира 14-й пехотной дивизии, включавшей в свой состав 53-й Волынский, 54-й Минский, 55-й Подольский и 56-й Житомирский полки, прославившиеся при обороне Севастополя в ходе Крымской войны, Драгомиров получил возможность показать, что он не только отличный теоретик, но и умеющий воплощать свои идеи практик.

Подобно Суворову с его знаменитой «Наукой побеждать» Драгомиров издал написанное простым, понятным для солдат языком наставление, названное им «Памятной книжкой чинов 14-й пехотной дивизии». В этой «книжке» он среди прочего перечислил основные требования к рядовым солдатам и их командирам-воспитателям — офицерам.

Солдат, по мнению Драгомирова, должен быть дисциплинированным, храбрым, решительным, верящим в нерушимость (святость) приказания начальника, всегда готовым прийти на выручку товарищу, безропотно переносить труды, холод, голод и все нужды солдатские, и, главное — быть преданным Отечеству до самоотвержения.

От офицеров Михаил Иванович требовал «быть твердым в тех основах, на которых зиждется воспитание солдата, обладать искренней преданностью и любовью к военному делу», быть внимательным к жизни подчиненных, уметь держать себя с солдатом, делить с ним тяготы службы, «помнить, что люди, вверенные его (офицера) попечению, не в состоянии применяться к нему, а он к ним (солдатам) должен примениться».

Драгомиров стремился к превращению своей дивизии в единый организм, способный к выполнению любых боевых задач на основе высочайшей и, при этом, сознательной дисциплины. Надо отметить, что своей цели он достиг в полной мере! Начавшаяся в 1877 году война с турками со всей наглядностью это продемонстрировала.

Действовавшая в качестве авангарда русской армии 14-я дивизия вместе с приданными ей для усиления стрелковой бригадой, артиллерийскими, казачьими и саперными подразделениями, двумя сотнями пластунов и понтонными частями в полном порядке, без небоевых потерь личного состава и военного имущества, совершила марш в несколько сот верст от Кишинева до румынского города Зимницы, а затем неожиданно для врага форсировала Дунай и заняла болгарский город Систово.

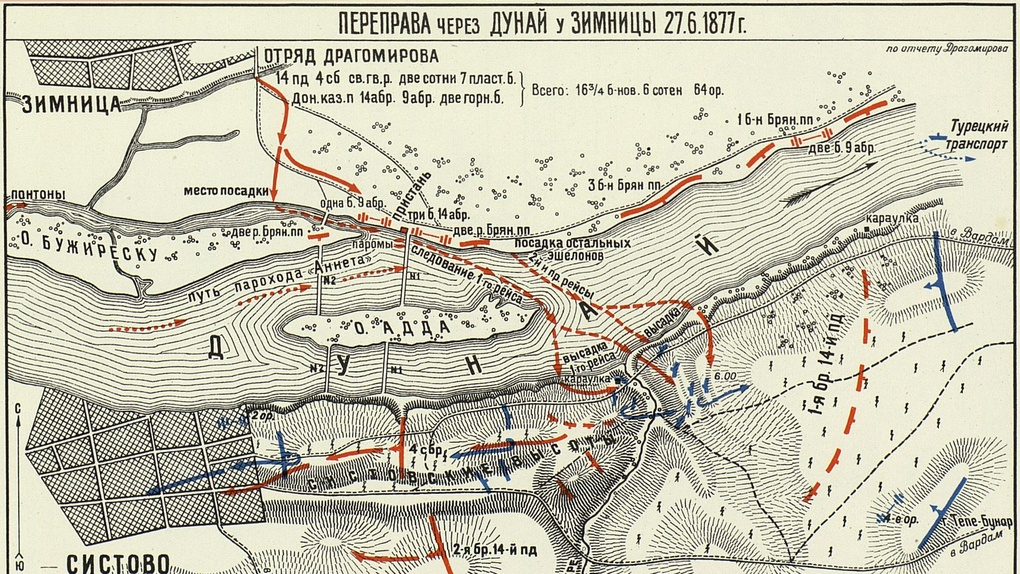

Карта переправы через Дунай дивизии М.И. Драгомирова.

Карта переправы через Дунай дивизии М.И. Драгомирова.Тут следует пояснить, что на участке переправы ширина Дуная превышала километр, а турки всеми силами пытались препятствовать форсированию и оказывали яростное сопротивление. За этот блестящий успех император Александр II наградил Драгомирова орденом Святого Георгия 3-й степени.

В августе 1877 года дивизия Драгомирова совершила еще один подвиг. Из-за просчета старшего начальника — генерала Федора Радецкого ей пришлось по страшной жаре совершить форсированный марш на 140 верст для прикрытия Шипкинского перевала. Драгомиров поспел вовремя, спас положение, но в завязавшейся битве был тяжело ранен и выбыл из строя до конца войны. За эту операцию ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Противоречивый вклад в военную теорию

После окончания войны заслуги Драгомирова были высоко оценены. Кроме дарования почетного чина генерал-адъютанта императора, он был назначен начальником Николаевской академии Генерального штаба. Эту должность Михаил Иванович занимал на протяжении десятилетия, поддерживая во вверенном ему флагманском военно-учебном заведении страны высокие стандарты образования и весьма суровую дисциплину.

В 1879 году он написал свой знаменитый «Учебник тактики», на тридцать лет ставший основным учебным пособием для юнкерских училищ и настольной книгой для молодых русских офицеров. Кроме того, авторству Драгомирова принадлежит ещё несколько книг и множество статей по военной теории, до сих пор представляющих собой не только библиографическую ценность.

«Учебник тактики» Михаила Драгомирова.

«Учебник тактики» Михаила Драгомирова.

Но при этом маститый генерал с присущим ему малороссийским упрямством настойчиво противился признанию все более и более возрастающей роли в бою скорострельных артиллерийских орудий, а пулеметы вообще высмеивал как нечто абсурдное и гротескное. Он и некоторые другие теоретики считали, что стрельба из пулеметов ведет лишь к неоправданному расходу патронов и быстрому исчерпанию их запасов при сомнительной эффективности огня.

Авторитет Драгомирова в значительной степени поспособствовал тому, что с принятием пулеметов на вооружение российской армии не стали торопиться и допустили в этом аспекте значительное отставание от других стран. Столь явная недальновидность знаменитого теоретика сама по себе удивительна и вызывает вполне заслуженные упреки в его адрес даже в наши дни. Но чем было вызвано такое ретроградство Драгомирова? Ведь он был человеком отнюдь не закостенелого ума, способным отделить рациональные зерна от плевел! Ответ на этот вопрос лежит в довольно неожиданной плоскости.

Михаил Иванович был очень храбрым человеком и стремился привить солдатам такое же, как у него, искреннее презрение к вражеским пулям. Военный министр России Владимир Сухомлинов писал в мемуарах, что как-то раз «Драгомиров стал у мишени и одному из хороших стрелков приказал обстрелять свою фигуру вокруг, сажая пули на некотором расстоянии одна от другой. Этот личный показ должен был служить примером для применения способа приучения к пренебрежению опасностью в бою, когда вокруг свистят пули».

Одним словом, старое суворовское «пуля — дура, штык — молодец» генерал продолжал исповедовать даже когда прогресс в стрелковом оружии должен был заставить отказаться от такого явного анахронизма. Личная храбрость — это, конечно, очень важное для хорошего солдата качество, но все же полное игнорирование опасности быть сраженным врагом без пользы для дела уже в конце XIX века не способствовало достижению победы в бою.

Впрочем, Драгомиров вообще был личностью весьма харизматичной. Даже внешним обликом он привлекал к себе внимание современников. Недаром Илья Репин на своей знаменитой картине «Запорожцы» изобразил кошевого атамана Ивана Сирко с лицом Драгомирова. А ещё Михаил Иванович часто становился персонажем разных исторических анекдотов, по большей части не вполне достоверных, но подчёркивающих его неординарность.

Памятник М.И. Драгомирову на его исторической родине под Конотопом.

Памятник М.И. Драгомирову на его исторической родине под Конотопом.Однако в заключение хочется привести не один из них, а вполне реальную цитату из приказа Драгомирова офицерам: «Побольше сердца, господа, в отношениях особенно к молодому солдату, если хотите, чтобы и его сердце открылось Вам навстречу. В бою ведь на одной казенщине далеко не уедете. Кто не бережет солдата, недостоин чести им командовать»!