Невская битва. Мелкая стычка или веха истории?

Диорама «Невская битва».

Диорама «Невская битва».22 июля (по новому стилю) 1240 года в сражении на берегу Невы 18-летний князь Александр Ярославич, прозванный впоследствии Невским, разгромил вторгшихся во владения Великого Новгорода шведов. В последнее время эту победу, как и разгром немецких рыцарей на Чудском озере в 1242 году, с упорством, заслуживающим лучшего применения, принижают все кому не лень. Благо пока еще не докатились до полного отрицания того, что битва вообще имела место, но, по сути, ничем не лучше и попытки представить ее рядовой малозначительной стычкой, в которой с обеих сторон сражалось всего несколько сотен бойцов. «Армейский стандарт» рассмотрит аргументы и контраргументы сторонников такого подхода.

Классический взгляд

Как и о большинстве других событий Средневековья, информации о Невской битве немного. Основана она на двух русских летописных источниках, в коих прославляются ратные подвиги Александра Ярославича, возведенного нашей Православной церковью в ранг святого. Николай Карамзин в своей «Истории государства Российского» тоже опирается на них и в адаптированном для читателя XIX века виде повествует о вторжении шведов и Невской битве как об эпизодах, весьма значимых для Руси, только что разоренной ужасающим нашествием Батыя.

Согласно классической оценке прибывшая в устье Невы на больших ладьях (шнеках) шведская армия насчитывала до 5 тысяч человек и возглавлял ее Биргер Магнуссон, будущий ярл (второе лицо после короля в скандинавской феодальной иерархии). Высадившись у места впадения в Неву речки Ижоры, шведы начали строить укрепленный лагерь.

Летописец о составе вражеского войска и его целях повествует следующее: «Придоша свеи (шведы) в силе велице, и мурмане (норвежцы), и сумь, и емь (финские племена) в кораблих множество много зело; свеи с княземь и с пискупы (епископами) своими; и сташа в Неве устье Ижеры, хотяче всприяти (захватить) Ладогу, и Новгород и всю область Новгородьскую».

Карамзин вторит летописи и сообщает о том, что Биргер, «вождь опытный, дотоле счастливый, велел надменно сказать Александру: «Ратоборствуй со мной, если смеешь; я стою уже в земле твоей».

Александр не изъявил ни страха, ни гордости послам шведским, но спешил собрать войско… Обратившись к своей малочисленной дружине, с веселым лицом сказал: «Нас немного, а враг силен; но Бог не в силе, а в правде!»

Решив действовать максимально быстро, молодой князь не стал дожидаться подмоги от отца — великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича — и даже новгородских воинов мобилизовал не всех. Полагают, что возле храма Святой Софии ему удалось собрать не более 1500 бойцов, с которыми он и устремился на север. В крепости Ладога к его маленькому войску примкнуло еще полторы сотни ратников, а затем и несколько десятков финнов-ижорцев во главе с их вождем Пелгусием, которые несли дозор в береговой страже.

Храм Святой Софии в Великом Новгороде. Возле него Александр собирал дружину для похода к Неве.

Храм Святой Софии в Великом Новгороде. Возле него Александр собирал дружину для похода к Неве.Ранним утром 22 июля (по новому стилю) Александр внезапно атаковал не ожидавших от него такой прыти шведов. Часть вражеского войска беспечно отдыхала в шатрах на берегу, другая часть — на кораблях, сообщавшихся с берегом сходнями (трапами). Князь ринулся на противника во главе конной дружины, а пешие воины двинулись вдоль берега, сбивая сходни со шнеков в воду. Таким образом, силы шведов оказались разделены на две половины, а внезапность нападения вызвала в их рядах неразбериху.

Биргер, однако, смог организовать часть своего войска. Завязалась жаркая сеча, в ходе которой состоялся поединок шведского предводителя с русским князем. Закончился он победой Александра, ранившего врага копьем в лицо. Вскоре после этого молодой дружинник Савва пробился к центру вражеского лагеря и подсек опорный столб «златоверхого» шатра Биргера. Он рухнул на глазах участников битвы. В те времена это означало примерно то же самое, что и падение вражеского знамени. «И полки Александрове видеша падение шатра и възрадовашася» усилили свой натиск, заставив шведов пятиться к кораблям. В итоге русское войско одержало безоговорочную победу.

«Темная ночь спасла остатки шведов, — пишет о результате битвы Карамзин. — Они не хотели ждать утра: нагрузили две шнеки телами чиновников (знатных воинов), зарыли прочих в яму и спешили удалиться… Урон с нашей стороны был едва заметен, и сия достопамятная битва, обрадовав тогда все наше горестное Отечество, дала Александру славное прозвание Невского».

Схема Невской битвы.

Схема Невской битвы.Далее Карамзин подчеркивает достоверность сведений о битве замечанием: «Обстоятельства ее тем для нас любопытнее, что летописец, служа князю, слышал их от него самого и других очевидцев». Принимать этот аргумент в качестве бесспорного доказательства, что все было именно так, а не иначе, мы, конечно, не будем, но и утверждения обратного свойства тоже не стоит безоговорочно принимать на веру. Попробуем во всем разобраться сами…

Аргументы и факты

Начнем с того, что Невским Александра Ярославича стали величать не сразу после победы над шведами, а несколько десятилетий спустя. Тут замечания критиков Карамзина справедливы. Но абсолютно лишены подтверждений их предположения о том, что, так как некоторые потомки князя унаследовали его почетное прозвище, то, видимо, Александр получил и оставил детям и внукам какой-то личный удел на Неве, а вовсе не славу победителя в битве на ее берегах.

У новгородцев вообще не было принято раздавать князьям, традиционно приглашаемым лишь на время, земельные уделы в своих владениях. Уж тем более — в стратегически важной для торговой республики Водской пятине, контроль над которой обеспечивал ее купцам беспрепятственный выход в Балтийское море, а всему городу — достаток и процветание от заморской торговли мехами, воском и некоторыми другими товарами. Желание взять эту торговлю под контроль как раз и побуждало шведов захватить устье Невы, что стало причиной длившегося несколько столетий противостояния с Великим Новгородом.

Можно согласиться с тем, что оценка численности шведского войска в 5000 бойцов является, скорее всего, несколько завышенной, но и разговоры о трех–пяти сотнях бойцов просто несерьезны. В июне 1164 года шведы пытались овладеть городом Ладогой, прибыв к ней на 55 шнеках. Этот корабль был поменьше дракара викингов, но и он имел до 40 весел и мог принять на борт до 100 человек. Даже исходя из минимально усредненного значения в 40–50 бойцов на каждом корабле, получаем число, близкое к 2500!

Победа Александра Невского над шведами (картина Б. Чорикова).

Победа Александра Невского над шведами (картина Б. Чорикова).В тот раз шведы тоже были разгромлены новгородским войском во главе с князем Святославом Ростиславичем и посадником Захарием, потеряв в битве убитыми и пленными большую часть воинов и лишившись 43 из 55 кораблей. Заметим, что факт этой громкой победы сомнению никто не подвергает.

Другой важный эпизод шведско-новгородского противостояния имел место через 60 лет после Невской битвы. В 1300 году скандинавы вновь высадились на берег Невы и стали возводить там крепость Ландскрону («Венец земли»). Запоздалые попытки новгородцев выбить их оттуда силами 3–4 тысяч ратников успеха не принесли. Это, кстати, дает четкое понимание того, почему Александр в 1240 году предпочел стремительность нападения численности войска! Лишь весной 1301 года большая объединенная армия Новгорода и великого князя Владимирского Андрея Александровича (сына Александра Невского) взяла недостроенную крепость штурмом и сравняла ее с землей.

Некоторые историки утверждают, что шведы до 1248 года были заняты междоусобной возней и потому, дескать, выделить какие-то серьезные силы для аннексии Водской пятины не могли; что норвежцы, а также племена суми и еми являлись тогда их противниками и вряд ли готовы были воевать за интересы своих врагов; что Биргер еще не был тогда ярлом (это верно), а по причине междоусобиц участия в походе не принимал вообще, не говоря уж о знаменитом поединке с юным князем Александром; что, наконец, нет никаких упоминаний Невской битвы в шведских источниках.

Начнем с последнего аргумента. Не секрет, что о неудачных авантюрах и поражениях своих сеньоров летописцы вообще сообщали, мягко говоря, неохотно. Могли и «упустить» не особо встраивающийся в «славный боевой путь» Биргера эпизод.

Бой Александра Невского с ярлом Биргером (картина А. Кившенко).

Бой Александра Невского с ярлом Биргером (картина А. Кившенко).Далее. Факт, что Биргер имел прижизненное ранение в область глаза, подтвержден в ходе эксгумации его останков. Доказательство правдивости описания поединка в русской летописи, конечно, косвенное, но, по крайней мере, уличить во лжи нашего летописца оно не позволяет.

Европейские междоусобицы никак не препятствовали Крестовым походам. В них нередко принимали участие и конфликтовавшие друг с другом феодалы. А в 1232 году папа Григорий IX дал старт крестовым походам против финских язычников и православной Руси. Так что и войско для очередного нападения могло быть собрано немалое, и норвежцы с уже покоренной частью финнов в его составе вполне могли в нем находиться.

Добавим также, что поход скандинавов являлся составной частью общего наступления закрепившихся в Прибалтике немецких крестоносцев, датчан и шведов. Совместные действия ими были согласованы в 1238 году с полного одобрения римского папы.

И, в заключение, о личных мотивах Биргера возглавить поход. Внутренняя борьба в Швеции как раз могла послужить причиной и стимулом для того, чтобы утвердиться в устье Невы. Напомним, что это обещало ему в скором будущем большие доходы от взимания пошлин с новгородцев. Кроме того, европейские феодалы в завоеванной ими Святой земле заметно повышали свой статус — вплоть до титула Иерусалимского короля. Почему бы Биргеру было не обзавестись собственным земельным владением, дававшим ему к тому же денежные средства для продолжения борьбы за власть в Швеции?

Совершенно не противоречит этой трактовке допущение, что ситуация тогда могла складываться для Биргера неблагоприятная и на время удалиться из Швеции, да еще и с «богоугодной целью», было для него очень желательно. В этой связи прослеживается некая аналогия с историей основателя империи Великих Моголов в Индии — Захир-ад-дин Мухаммада Бабура. Этот потомок Тимура (Тамерлана) проиграл войну за господство в Центральной Азии и был изгнан из своих наследственных владений в Афганистан. А в 1526 году Бабур в результате смелой авантюры завоевал Делийский султанат! Созданная им империя просуществовала в Индии более трех веков. Масштабы, конечно, в этом случае иные, но…

О подходе к трактовке событий

Так каков итог? Что в действительности имело место на берегу Невы летом 1240 года? За отсутствием бесспорных, не подлежащих никакому сомнению доказательств воздержимся от однозначных оценок. Обрисуем лишь свое видение картины, основанное на логике и скупых строках летописи.

Александр Невский (картина П.Д. Корина).

Александр Невский (картина П.Д. Корина).Утверждать, что шведы действительно хотели «всприяти (захватить) Ладогу, и Новгород, и всю область Новгородьскую», и организовали поход именно с этой целью, мы, конечно, не будем. Даже у всего Шведского королевства сил для этого было тогда явно недостаточно. Но закрепление в устье Невы через постройку там сильной крепости ставило Новгород в положение, близкое к вассальной зависимости от захватчиков! Контроль над главной артерией новгородской торговли подорвал бы экономику республики и сильно бы ее ослабил. К отрезанию русских земель от Финского залива шведы стремились на протяжении столетий и добились-таки своего в годы Великой Смуты. Но в 1240 году молодой князь Александр им этого не позволил!

На фоне огромной значимости его победы отходят на второй план вопросы численности обеих армий, идентификации личности предводителя шведов, будь то Биргер или кто-то иной, участия знатного шведа в поединке с Александром, а также присутствия в составе шведского войска норвежцев и финнов. Все это очень занятные, но не принципиальные подробности и детали.

Возможно, какие-то моменты русский летописец мог позаимствовать из сказаний о других событиях той эпохи, что-то могло быть им приукрашено, что-то преувеличено. Он ведь в конце концов писал, движимый не стремлением создать научный трактат, а донести до потомков историю о подвиге князя, сумевшего дать отпор западным захватчикам в то страшное время, когда многие русские города представляли собой пепелище после пронесшегося по Руси Батыева нашествия.

Тех же, кто на основании не менее спорных фактов и своих предположений пытается «вещать истину в последней инстанции» и преподносить широкой публике битву на Неве как мелкую, почти ничего не значившую стычку, очень хотелось бы попросить помнить об ответственности историка перед людьми, формирующими в своем сознании картину на основе его слов и публикаций.

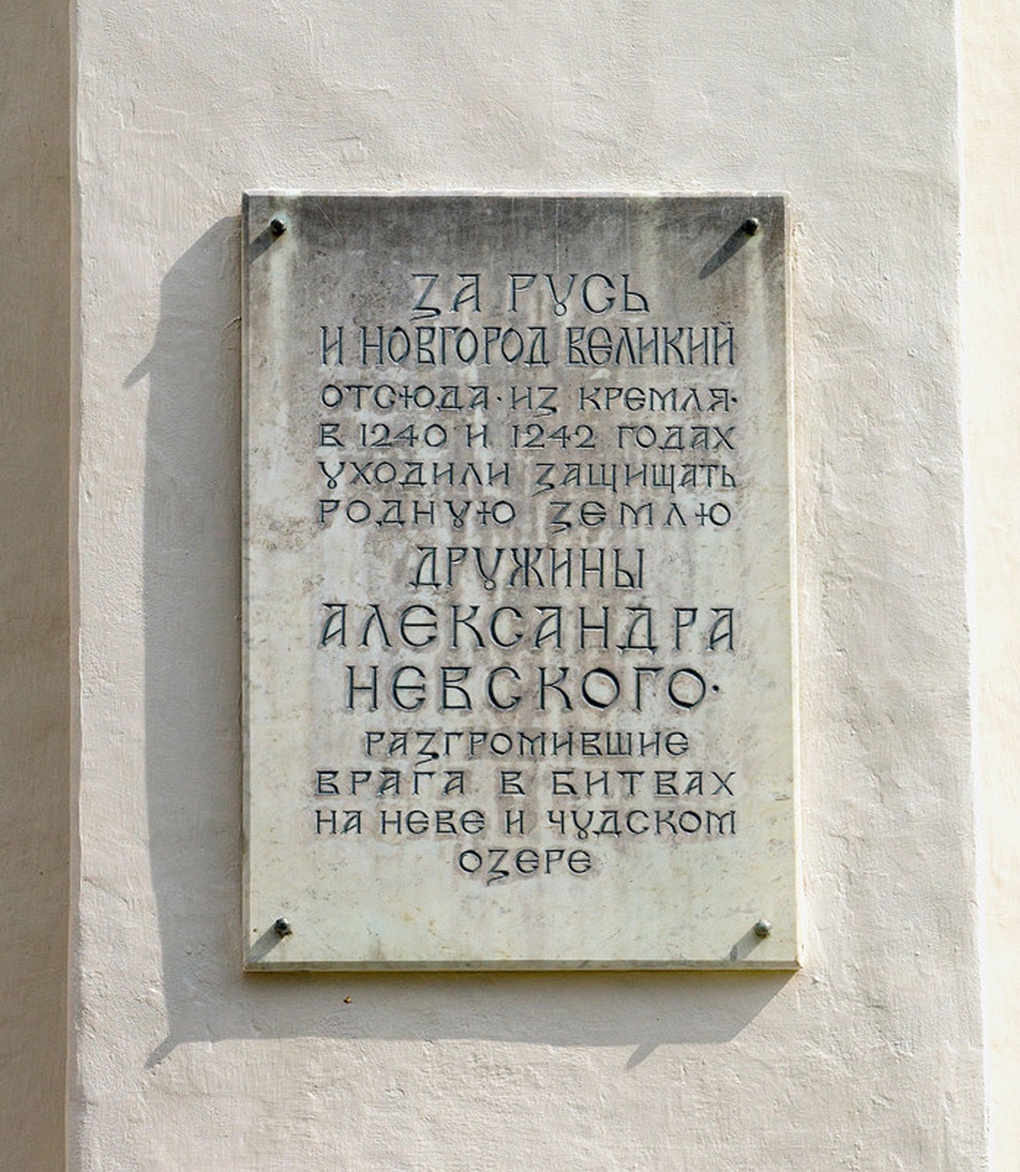

Мемориальная доска на стене Софийского собора.

Мемориальная доска на стене Софийского собора.Ради ложно понятого «квасного» патриотизма грешить против истины явно не стоит, но принижать подвиг предков «нестандартной трактовкой» тех или иных событий с моральной точки зрения еще более недопустимо. Даже если это позволяет слыть «правдорубом» и способствует росту популярности…