Финал запорожской вольницы

«Запорожское войско в походе» (картина Юзефа Брандта).

«Запорожское войско в походе» (картина Юзефа Брандта).14 августа (по новому стилю) 1775 года императрица Екатерина II повелела издать манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи, и о причислении оной к Новороссийской Губернии». Тем самым одно из двух старейших (наряду с Донским) казачеств было упразднено на законодательном уровне. Что стало причиной такого решения? Соответствовала ли государственным интересам и духу времени ликвидация Сечи? Что вещают на этот счет пропагандисты из «незалежной» Украины? Статья «Армейского стандарта» посвящена этой теме.

Период буйства и славы

Летопись запорожского казачества украшена множеством славных страниц. Само его возникновение было связано с героическим духом протеста против засилья иноземцев на южнорусских землях и гонений на православную веру. Конечно, причины, побуждавшие беглецов от польского гнета селиться за днепровскими порогами, не сводились исключительно к религиозным мотивам или каким-то иным благородным целям. Люди на Сечь стекались самые разные, а отчета о прошлой жизни никто у них там не требовал. Было немало и таких, кого сегодня причислили бы к банальным уголовникам. Но все же запорожский казак мог придерживаться только православной веры. Это было важнейшее и почти единственное условие!

Была еще одна характерная особенность запорожского менталитета: хотя образ жизни казаков являлся поистине разбойничьим, стяжательство на Сечи не только не приветствовалось, но и откровенно презиралось. Добытые с огромным риском для жизни деньги и ценности спускались без всякого сожаления. Для чего их было копить, если каждый день мог с большой вероятностью оказаться последним, а заводить семьи запорожцам категорически воспрещалось?

Отчаянная храбрость казаков граничила с безрассудством. Чего стоит один только эпизод, описанный в дореволюционной Большой энциклопедии под редакцией С.Н.Южакова. Он столь примечателен, что заслуживает прямого цитирования: «Въ 1636 г. запорожское 4-хъ тысячное войско, направляясь въ Персiю, проходило черезъ Донъ, и донцы убѣдили малороссiйскихъ казаковъ, что покорить Персiю съ такими ничтожными силами невозможно и предложили совмѣстный поход на Азовъ. Предложенiе это было принято».

Суть этой короткой справки в том, что 4000 запорожских разбойников не просто отправились в очередной набег, они всерьез собирались «покорить» Персию, почти на равных соперничавшую с могучей Османской империей за доминирование на Ближнем Востоке! Что тут можно сказать? «Безумству храбрых поем мы песню!»

Пика славы запорожское казачество достигло при легендарном атамане Иване Сирко. Автор «Истории русов, или Малой России» Георгий Конисский писал: «Татары Крымские и Белогородские (ногайцы), сии страшилища и бич всем народам, были у Серка пужливыми оленями и зайцами… Он несколько раз проходил насквозь их жилища и укрепления, несколько раз загонял всех Татар в Кефския (Крымские) горы, где и самые Ханы их не раз крылись в ущельях и кустарниках горских».

Земли запорожского казачества и территории казачьих войск.

Земли запорожского казачества и территории казачьих войск.Турки и крымские татары дали Сирко прозвище «Урус-шайтан» («русский дьявол») и пугали им непослушных детей. Но они же нередко обращались к нему в тех случаях, когда для разрешения внутренних споров между знатью нужен был третейский судья. Особую роль при этом играла неподкупность и честность Сирко, а также полное неприятие им духа стяжательства. В этом он был ярчайшим примером классического запорожца, без малейших сомнений готового рискнуть жизнью ради разбойничьей добычи, но не приемлющего скопидомства и алчности.

От презрения богатства к стяжательству

Шли годы и десятилетия… В казачьей среде все явственнее и явственнее стала обозначаться верхушка властей предержащих. Особенно проявлялась эта тенденция в так называемом реестровом казачестве, которое тоже часто называли Войском Запорожским, хотя к собственно Сечи оно имело весьма косвенное отношение. Но и среди самих запорожцев шло расслоение, и дух накопительства их тоже не миновал. Владение табунами лошадей, стадами коров и овец приносило немалые деньги, а обладание большим богатством трудно сочетается с бесшабашной лихостью! Следствием этого обогащения стало постепенное снижение боеспособности казаков.

Вольность все чаще стала трактоваться ими как беспринципность, готовность поддерживать того, кто обещает больше, а требует меньше. От этого уже недалеко до гнусного предательства, и в 1708 году подавляющее большинство запорожцев примкнуло к гетману Ивану Мазепе, подло переметнувшемуся на сторону шведского короля Карла XII в напряженнейший для Петра I момент Северной войны. Бойцами, кстати, они в ту пору были уже неважнецкими. Именно запорожцы, использовавшиеся шведами в качестве вспомогательных отрядов, первыми обратились в бегство в 1709 году под Полтавой.

Реакция Петра I на предательство была суровой, но вполне объяснимой. Если с плененными шведами (особенно с генералами и офицерами) обращались порой даже излишне гуманно, то пойманных запорожцев без промедления сажали на кол. Сама же Сечь еще до Полтавской битвы была взята штурмом русским отрядом полковника Петра Яковлева и впервые ликвидирована. Но после смерти первого нашего императора сбежавшим в турецкие владения запорожцам даровали от Анны Иоанновны прощение, разрешили вернуться и даже построить ниже по течению Днепра Новую Сечь.

Этот период существования запорожского казачества длился более 40 лет (с 1734 по 1775 год). Число казаков в указанное время колебалось в пределах 11–13 тысяч. Владения войска лежали примерно в тех же границах, что и до первой ликвидации, и охватывали плодородные земли в районе среднего и нижнего течения Днепра. Это позволяло рядовым запорожцам жить вполне безбедно, а их войсковой верхушке («старшине») — более чем зажиточно.

Многие казаки обзавелись хуторами (так называемыми «зимовниками»). Их насчитывалось примерно четыре тысячи. При них содержался рогатый скот, лошади и овцы. Запорожцы стали заводить пасеки, сады и огороды, обрабатываемые поля. А так как считалось, что работать на земле казаку не пристало, то в ход пошел наем рабочей силы. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы не одно обстоятельство: вконец «зажиревшие» запорожцы стали и на воинскую службу отправлять вместо себя наемных людей!

Что уж говорить о войсковой старшине?! Она деградировала и превратилась в паразитирующую прослойку до такой степени, что торговля и даже презираемое ранее ростовщичество стали для нее нормой жизни. Так, к 1775 году последний кошевой атаман запорожцев Петр Калнышевский мог поспорить размером своего состояния с крупнейшими помещиками России и Европы, а войсковой писарь (всего-то!) Иван Глоба имел 14 тыс. голов скота.

«Последняя рада на Сечи» (картина Виктора Ковалёва).

«Последняя рада на Сечи» (картина Виктора Ковалёва).Значительная часть денег, присылаемых из российской казны на содержание войска, бессовестно разворовывалась. Это приводило к восстаниям сечевой бедноты. Калнышевский дважды вынужден был бежать из Сечи и подавлять бунты с помощью регулярных войск. Одного из зачинщиков бунта он лично запорол насмерть. Хуже того, Калнышевский тайно вел переписку с турецким султаном, о чем один из его собратьев по войсковой старшине не замедлил донести в Санкт-Петербург. Рядовые казаки тоже не отличались лояльностью к российским властям и отнюдь не страдали скромностью и бескорыстием.

При этом имущественные права настолько волновали некогда бесхитростных запорожцев, что они крайне враждебно отнеслись к выделению пустующих окраин их земель сербским переселенцам, совершали на них вооруженные нападения, грабили и уводили к себе в качестве батраков. Одним словом, к концу своего существования войско Запорожской Сечи имело сомнительную боевую ценность, зато сохранило прежнее буйство нравов, часто доставляло правительству неудобства и время от времени давало реальные поводы для подозрений в предательских настроениях.

Ликвидация

Несмотря на безусловное снижение общей боеспособности, запорожцы и в последние годы существования Сечи все еще помнили о былой славе своего войска и порой могли «тряхнуть стариной». Так, на начальном этапе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов флотилия запорожских челнов («чаек») не позволила гребным судам турок подняться из Очакова по Днепру, а позднее успешно атаковала турецкие корабли в устье Дуная. Казаки приняли участие в осаде Очакова, Бендер, Тульчи и Исакчи. В 1771 году они овладели Кафой (Феодосией). Отличившиеся были удостоены высоких наград, но претензии запорожцев простирались гораздо дальше!

В ходе совершенного в 1774 году набега на земли сербских поселенцев они не стеснялись заявлять, что отвоеванная у турок территория между Днепром и Южным Бугом скоро будет полностью присоединена к их владениям. До Екатерины II, после восстания Емельяна Пугачева болезненно реагировавшей на любые проявления казачьего своевольства, дошли к тому же сведения о том, что запорожцы не только продолжают вопреки строжайшему запрету принимать на свои земли беглых крепостных, но и дают убежище разбитым пугачевцам. Терпеть в подвластной ей стране некое подобие государства в государстве императрица была не намерена.

Имелись для ликвидации Запорожской Сечи и объективные геополитические причины. Кючук-Кайнарджийский мир отодвинул границу империи на запад, а лежащее к югу от запорожских владений Крымское ханство оказалось под российским протекторатом. Земли, подконтрольные казакам, превратились из приграничных во внутренние. Между тем смысл существования того или иного казачьего войска российское государство видело исключительно в том, чтобы оно прикрывало какой-то участок границы. За это казакам прощались различные прегрешения и оказывалась поддержка, в том числе военная и материальная. Территория внутри страны, автономно управляемая казаками, казалась в то время нонсенсом, недоразумением, требующим немедленного исправления.

Екатерина ll (портрет Иоганна Баптиста Лампи Старшего).

Екатерина ll (портрет Иоганна Баптиста Лампи Старшего).Первый тревожный звоночек прозвучал для запорожцев десятилетием ранее. В 1764 году была окончательно упразднена должность Малороссийского гетмана. Кирилл Разумовский — личность абсолютно ничем не примечательная — возмечтал об обретении права на передачу гетманской булавы по наследству. Обратившись к Екатерине II с прошением на этот счет, он не только не нашел у нее сочувствия, но и ускорил процесс ликвидации гетманщины как досадного пережитка прошлого. Наследование должности, пусть и давно уже ставшей опереточной, предполагало появление в России некого подобия удельного княжества, что никак не вписывалось в линию на приведение административной системы страны к единым стандартам.

Хотя к запорожцам все это прямого отношения не имело, им следовало уже тогда насторожиться, поумерить амбиции, обуздать алчность и попытаться сохранить казачество на правах более ограниченных, какими пользовались все остальные казачьи войска в Российской империи. Они же спохватились слишком поздно, только когда слухи о скорой повторной ликвидации Сечи дошли до старшины.

Генеральный судья войска Антон Головатый обратился к Григорию Потемкину с просьбой сохранить Сечь путем ее реорганизации, однако всесильному фавориту уже настолько осточертело разбирать споры казаков с соседями и нескончаемые жалобы на самоуправство запорожцев, что он в сердцах заявил: «Не можно вам оставаться; вы крепко расшалились».

Ничего не дала и поездка делегации («зимовой станицы») в Санкт-Петербург, непосредственно ко двору Екатерины II. Императрица приняла казаков очень милостиво, однако сразу же после визита повелела приступить к ликвидации Сечи, призвав, правда, избегать по возможности кровопролития и насилия. Довольно иронично, что выполнение этой непростой задачи было доверено генерал-поручику Петру Текели — этническому сербу, чьи единоплеменники подвергались притеснениям и даже грабежам со стороны запорожцев.

В июне 1775 года возглавляемые Текели части регулярных войск внезапно приблизились к Сечи и обложили ее со всех сторон. Очень показательно, что охранявшие внешний обвод крепости запорожские часовые спали на постах. Предместья, таким образом, были взяты без сопротивления и лишнего шума. Но сама импровизированная цитадель охранялась надежно.

К собравшимся на сход трем тысячам казаков генерал отправил парламентера, предложившего без боя сложить оружие и сдаться. Некоторые горячие головы потребовали дать вооруженный отпор, однако большинство запорожцев во главе с кошевым атаманом Калнышевским, понимая, что шансов на успех нет, благоразумно приняло условия Текели.

Условия эти, впрочем, были очень гуманными. Согласно воле императрицы, всем казакам, добровольно сложившим оружие, исключая лишь нескольких арестованных представителей войсковой старшины вместе с Калнышевским, было предоставлено право выбора: беспрепятственно выехать за рубеж или остаться жить в России без права называть себя запорожским казаком. Часть воспользовалась предоставленным правом на выезд и поселилась на Дунае в турецких владениях. Остальные с разрешения властей стали впоследствии костяком для образования Черноморского и Кубанского казачьих войск.

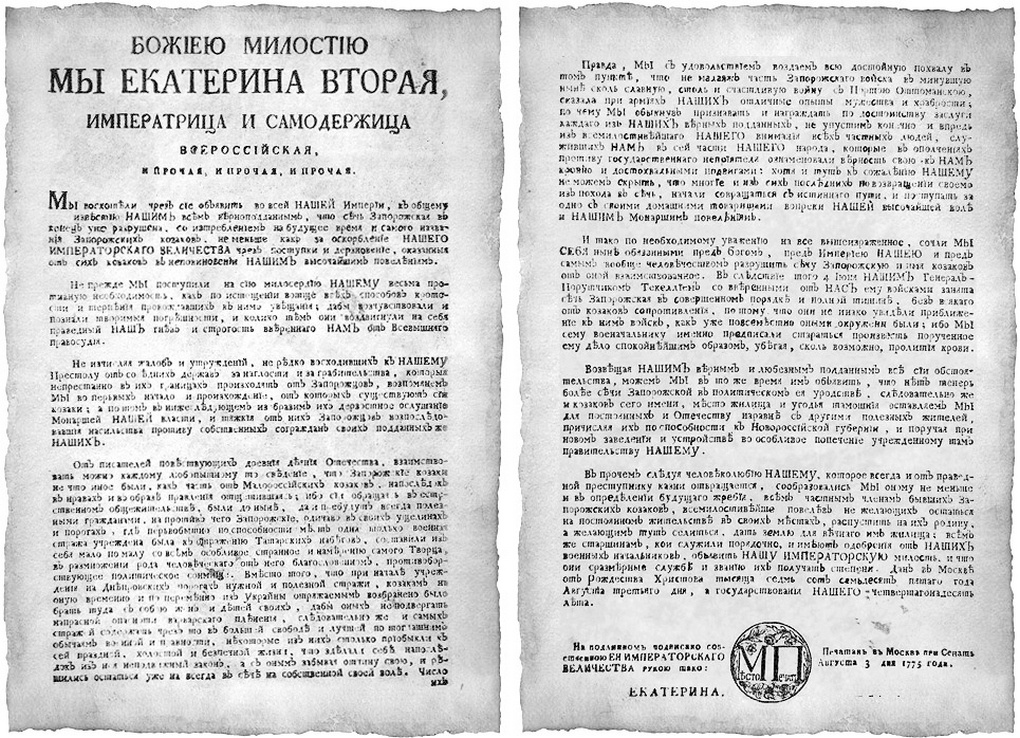

Полная ликвидация запорожского казачества как явления была юридически закреплена изданным 14 августа (по новому стилю) 1775 года манифестом Екатерины II «Об истреблении Запорожской Сечи». Простим нашим предкам столь жесткое для восприятия современного читателя наименование этого документа. До настоящего «истребления» дело, к счастью, не дошло. Слово в современной интерпретации имеет значение «уничтожение, ликвидация», и в контексте произошедших 250 лет назад событий истолковано иначе быть попросту не может.

Манифест «Об истреблении Запорожской Сечи».

Манифест «Об истреблении Запорожской Сечи».За бывшими запорожцами было сохранено все их недвижимое и движимое имущество, а неимущим императрица повелела «дать землю для вечного им жилища». И хотя в первых же строках манифеста Екатерина оповестила всех подданных о том, что будет считать «не меньше как за оскорбление Нашего Императорского Величества» само употребление в будущем словосочетания «запорожские казаки», в 1787 году значительную их часть она вновь приняла на службу с восстановлением старинных казачьих прав.

Образованное в тот год Черноморское казачье войско получило все прежние атрибуты Сечи: булаву кошевого атамана, печати, знамена и деление войска на курени. В 1792 году это войско было переселено из междуречья Южного Буга и Днестра на Кубань, где казаки основали 40 куреней с центром в новом городе Екатеринодаре, послужив первоосновой для созданного в 1860 году Кубанского казачьего войска.

Была ли Сечь государством?

Спекуляции на тему ликвидации Запорожской Сечи образуют целый пласт псевдоисторических изысканий. Естественно, что главными застрельщиками их тиражирования являлись и являются украинские политические деятели. Если принимать на веру их доводы, то может сложиться впечатление, что в 1775 году свершился акт упразднения украинской государственности. Но так ли это было в действительности?

Называть Запорожскую Сечь государственным образованием даже с очень большой натяжкой весьма затруднительно. Это было сообщество людей, живущих своим укладом и совершенно не желавших подчиняться никому, кроме выбранных из собственной среды атаманов. Тут запорожцы ничем не отличались от других казачьих сообществ. По-иному система их внутренних взаимоотношений именуется «военной демократией».

На этом основании «незалежные» историки утверждают, что Запорожская Сечь в сравнении с Российской империей являла собой более передовую форму политической и экономической организации. Ее строй они всерьез называют республиканским, а экономические отношения — буржуазными, переросшими феодализм.

Более трезвая оценка позволяет, однако, констатировать, что запорожцы, как раз-таки наоборот, еще не достигли стадии феодализма. Их общество было архаичным и только формировалось из бесклассового в классовое. В поздней Сечи войсковая старшина уже явно продвигала передачу власти и должностей по наследству, но игнорировать традиционные выборы еще не могла, хотя они все больше и больше походили на пустую формальность.

Что же касается довольно развитых товарно-денежных отношений, то тут надо учитывать не только плодородность земель, находившихся во владении запорожцев, но и выгодное их расположение вблизи границ России, Турции и Речи Посполитой. При этом войсковая верхушка постепенно прибирала к рукам не только обширные земельные владения, но и монополизировала торговлю. Так, последний кошевой атаман Петр Калнышевский имел львиную долю почти со всей контрабандной торговли запорожцев с южными соседями — ногайцами, крымскими татарами и турками.

Рано или поздно в запорожской среде выделилась бы наследственная элита, что, в свою очередь, привело бы к формированию государства, как это имело место при переходе от первобытнообщинного строя к рабовладельческому или, минуя его, сразу к феодальному. Если, конечно, этот процесс не был бы прерван воздействием внешних факторов, таких, например, как завоевание соседними державами. Все это, впрочем, лежит уже не в исторической, а в фантастической плоскости и к теме статьи прямого отношения не имеет…