Два героя на одном фото

На знаменитой фотографии Юрия Гагарина в скафандре красуется еще один «невидимый» герой… Вернее, его видно, но мало кто обращает на него внимание. А ведь заслуги этого малыша перед советской и российской армией огромны, и находится в боевом строю он и по сей день!

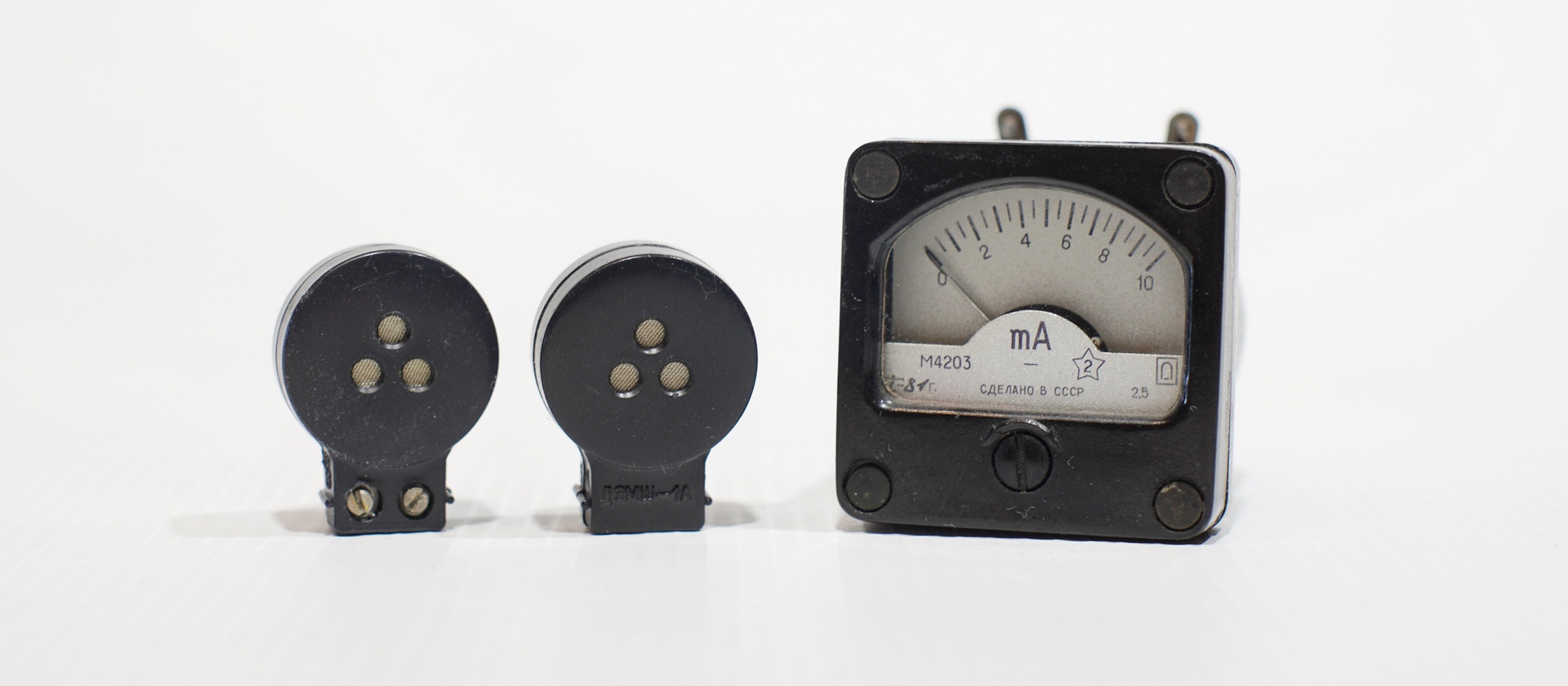

Это знаменитое изображение Юрия Алексеевича знакомо каждому. На нем внимательный глаз любого связиста отметит встроенные в шлем микрофоны переговорной системы с характерными тремя отверстиями на каждом. Это знаменитые советские микрофоны ДЭМШ со встроенной системой шумоподавления, которые десятилетиями использовались в средствах связи (радио- и проводной) в космосе, армии, авиации, на флоте и даже радиолюбителями-коротковолновиками. И применяются до сих пор!

Гагарин с микрофонами ДЭМШ.

Гагарин с микрофонами ДЭМШ.То самое фото первого космонавта мира с микрофонами ДЭМШ на шлемофоне указом Президента России размещено и на введенном в 2023 году ордене, которым награждаются за заслуги в области космонавтики.

Орден Гагарина.

Орден Гагарина.Микрофон ДЭМШ (а точнее, ДЭМШ-1А) был разработан на тульском заводе «Октава». В первую очередь, конечно, для космоса и армии, где он работал повсюду — практически во всех радиостанциях, проводных военно-полевых телефонах семейств «ТА» и «ТАИ», в системах голосового оповещения.

Впрочем, микрофон не был секретным и широко использовался и в народном хозяйстве. Через него вели переговоры все — от бригад «скорой помощи» и газовщиков в городах до лесоохраны и геологов «в полях». Характерный пробивной звук микрофона ДЭМШ раздавался и по линиям проводной трансляции в любом крупном госучреждении, и в радиоэфире Арктики и Антарктики, ибо предназначался он для работы в сумасшедшем температурном диапазоне — от минус 60 до плюс 60 градусов!

Самое главное свойство микрофона ДЭМШ — это умение гасить посторонние шумы, передавая в эфир чистую речь. Поскольку расшифровывалась аббревиатура его названия как «Дифференциальный электромагнитный малогабаритный шумостойкий».

Сегодня функция подавления фона при разговоре есть в любом смартфоне — это взаимное гашение звуковых волн шума в противофазе. Для этого в пару к основному микрофону устанавливается еще и вспомогательный. Если говорить упрощенно, то оба они реагируют на шумовой фон, но сигнал со вспомогательного микрофона инвертируется, «переворачивается по фазе». Там, где на условной синусоиде был «горб», становится аналогичная по длительности и амплитуде «яма». Ну а затем эти сигналы смешиваются и за счет противофазности просто гасят друг друга…

Звук же голоса радиста громче фона; он превышает определенный пороговый уровень, заданный настройками электроники для отслеживания шума, и на него эта система не воздействует.

Вот только существенное распространение средства активного шумоподавления получили, образно говоря, лишь в эпоху сотовых телефонов. В первой же половине ХХ века, когда разрабатывался микрофон ДЭМШ, компактных, быстродействующих специализированных чипов для шумоподавления не было и в помине. Собственно, никаких чипов вообще не было… И инженеры завода «Октава» спроектировали сверхкомпактный микрофон, в котором активное шумоподавление реализовывалось не электроникой, а механически!

Сделано все было до гениального просто. У большинства обычных микрофонов диафрагма, которая колеблется в такт звуковым волнам, расположена с одной стороны. А у ДЭМШ-1А мембрана симметричная и открыта звукам с обеих сторон. Звуковые колебания от удаленных источников (фоновый шум) на мембрану практически не действуют даже при достаточно высоком уровне — работает тот самый эффект взаимного противофазного подавления. А вот голос радиста, воздействующий на одну из сторон мембраны, заставляет ее двигаться.

При этом микрофон ДЭМШ абсолютно непригоден для использования в бытовой или тем более студийной аудиотехнике из-за специфического звукового спектра… Им никогда не комплектовали, скажем, бытовые магнитофоны или радиолы, поскольку звук у него жесткий, даже немного раздражающий.

Его амплитудно-частотная характеристика рассчитана исключительно на узкую часть средних частот человеческого голоса, которые обеспечивают наилучшую разборчивость при радиосвязи, давая, как говорят радисты, максимально «пробивной» сигнал. Характерных для каждого человеческого голоса индивидуальных обертонов ДЭМШ не передает, и, общаясь по рации, где он работает в качестве микрофона, можно даже не узнать знакомого человека — все голоса усредняются и их выразительные нотки стираются. Звук как бы «роботизируется»…

Советские радиолюбители-коротковолновики также нередко использовали этот микрофон в своих самодельных радиостанциях, но старались применять его лишь в соревнованиях или при попытке докричаться до дальнего, редкого корреспондента. В обычных беседах между знакомыми же предпочитали использовать бытовые микрофоны, с более широким спектром, без резкого «железного» призвука. И когда у кого-то из радиолюбителей станция начинала звучать в слишком узкой полосе звуковых частот, ему в эфире частенько говорили: «Что-то у тебя голос сегодня какой-то ДЭМШевский!»

Микрофон ДЭМШ очень надежен, но иногда все же может выйти из строя. В этом случае его легко и быстро можно заменить прямо в полевых условиях. Паяльник для этого не требуется — провода подключаются к микрофону посредством винтовых зажимов со шлицами под небольшую отвертку с плоским жалом.

В свою очередь, у завода «Октава», разработчика и производителя микрофона ДЭМШ, интереснейшая история. Он фактически был создан с нуля радиолюбителями! Предшественник всем известного ДОСААФ — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), сформировавшееся благодаря наркомам Ворошилову и Луначарскому, уделяло большое внимание пропаганде овладению техникой радиосвязи среди гражданского населения. Иными словами, всячески поддерживало радиолюбителей — как в информационном плане (выпуская дефицитнейшую в начале ХХ века литературу для начинающих), так и поддерживая организацию малых, полукустарных производств, где изготавливались детали, необходимые для постройки радиоприемников и радиостанций. Одна из таких радиомастерских образовалась в 1927 году и в Туле, в рамках входящего в ОСОАВИАХИМ Общества друзей радио, ОДР.

Несколько энтузиастов, начинавших в пустующих комнатах здания Педагогического техникума, через несколько лет стали фабрикой «Радиодеталь» с сотней сотрудников и сбытом компонентов (переменных конденсаторов, динамиков, микрофонов и т.п.) по всему Союзу.

В 1931 году фабрика становится «Радиозаводом №7» при Наркомате почт и телеграфов СССР. В начале 1930-х годов на предприятии разрабатываются бытовые радиоприемники, динамики, начинается серийный выпуск знаменитого в профессиональных кругах динамического микрофона модели «ДМК», которым оснащались сотни радиостудий и радиоузлов по всей стране.

В период Великой Отечественной завод ремонтировал для фронта связное оборудование, выпускал комплектующие, делал уличные рупорные громкоговорители, через которые передавали сводки Совинформбюро и объявляли о воздушных тревогах.

После войны завод, известный в дальнейшем как «Октава», а также специальное конструкторское бюро с тем же названием работали параллельно по военному и гражданскому направлению. Народное хозяйство получало знакомые многим товары — самый массовый (производимый миллионными тиражами) микрофон МД-201, который шел в комплекте бытовых магнитофонов самых разных советских заводов; наушники; первый в стране внутриушной слуховой аппарат; медицинскую технику и многое другое.

Продукция завода, которую принято именовать «техникой особого назначения», была гораздо более серьезная — сейсмодатчики для охраны госграницы; шлемофонные гарнитуры для различных родов войск — от спецназа до космонавтики; скрытые беспроводные индуктивные гарнитуры для радиостанций МВД и сотрудников охраны первых лиц государства; микрофоны и акустика для залов Кремля и Дворца Съездов; аппараты правительственной связи. Ну и, конечно же, микрофон ДЭМШ-1А по-прежнему в строю — он выпускается и в 2025 году, и, как и раньше, надежно работает и на 60-градусной жаре, и на 60-градусном морозе!