Рожденный «Ураганом»

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М».

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М».Российская Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС переживает важный этап своего развития. 3 марта 2025 года с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно выведен на орбиту новый навигационный спутник «Глонасс-К2». По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, аппарат используется по целевому назначению с 4 апреля 2025 года. Всего по состоянию на 15 апреля 2025 года на орбитах летают 27 действующих спутников «Глонасс». Из них — 21 «Глонасс-М», 4 «Глонасс-К» и 2 «Глонасс-К2». 24 аппарата используются по назначению, а 3 находятся в орбитальном резерве.

Замысел и структура

Система, называемая сейчас Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) проектировалась как военная космическая система. Нужно было повысить точность попадания боеголовок стратегических ракет морского базирования. Речь шла о коррекции с помощью радиосигналов от навигационных спутников траекторий межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися головными частями на участках разведения боевых блоков индивидуального наведения.

А начало этой истории было таким. В 1963 году родилась идея повышения эффективности боевой деятельности кораблей ВМФ, в первую очередь атомных подводных ракетоносцев. Добиться этого предполагалось, сделав спутник «Молния-2» и связным ретранслятором, и навигационным радиомаяком. Этот навигационно-связной комплекс получил название «Циклон».

Генеральным заказчиком «Циклон» было определено образованное в 1965 году в структуре Ракетных войск стратегического назначения Центральное управление космических средств, в 1970 году преобразованное в Главное управление космических средств Министерства обороны СССР. На базе «Циклона» разработали специальный навигационный спутник «Цикада», который обеспечивал требуемую непрерывность излучения доплеровского двухчастотного навигационного сигнала в течение всего срока активного существования. Первый его запуск на орбиту состоялся в 1976 году.

Однако достигнутая ко времени завершения летных испытаний спутников «Циклон-Б» точность определения местоположения по их радиосигналам составляла 250–300 метров, что оказалось существенно хуже, чем у американских аналогов — спутников «Транзит». Тогда было определено, что орбитальное построение системы должно обеспечивать в любой точке земной поверхности постоянную радиовидимость не менее четырех спутников.

Дело в том, что при использовании трех спутников определение координат затруднено из-за ошибок, вызванных неточностью часов приемника. Соответственно, не менее 18 спутников должны находиться на высоких (порядка 19–20 тыс. км) почти круговых наклонных орбитах. А радионавигационные сигналы таких спутников должны быть с наносекундной точностью синхронизированы между собой. Это требуется для получения дециметровой точности дальномерных измерений. Ведь каждая наносекунда рассинхронизации эквивалентна 30-сантиметровой погрешности.

В это же время США создавали свою орбитальную навигационную структуру. И первый спутник «Навстар» был выведен на круговую орбиту высотой 20 тыс. 200 км в 1978 году. Вскоре их стало четыре. Предполагалось, что американская универсальная навигационная система существенно повысит боевую эффективность всех видов Вооруженных сил США и, в первую очередь, стратегических ядерных вооружений.

Это вынудило СССР принимать ответные меры. Толчок полномасштабному развертыванию работ по созданию навигационной системы 2-го поколения придала необходимость повышения боевой эффективности стратегических ракет морского базирования. Речь шла о коррекции по радиосигналам навигационных спутников траекторий ракет РСМ-54 с разделяющимися головными частями на участках разведения боевых блоков индивидуального наведения.

По дальности и забрасываемой массе наша ракета превосходила американскую «Трайдент», а по точности и возможностям эффективного поражения защищенных малоразмерных целей до нее явно не дотягивала. Началось создание навигационной системы. На этапе разработки и натурных испытаний системе был присвоен шифр ЕКНС (единая космическая навигационная система) «Ураган», а навигационному спутнику — индекс 11Ф654 «Ураган».

ЕКНС, в отличие от систем «Парус» и «Цикада», предназначалась для навигационного, топогеодезического и временного обеспечения всех видов Вооруженных сил и гражданских потребителей. Первый спутник «Ураган» был выведен на орбиту 12 октября 1982 года. Тогда система получила название ГЛОНАСС, а спутник — «Глонасс». А через 13 лет, в 1995 году, был выведен на орбиту 24-й космический аппарат.

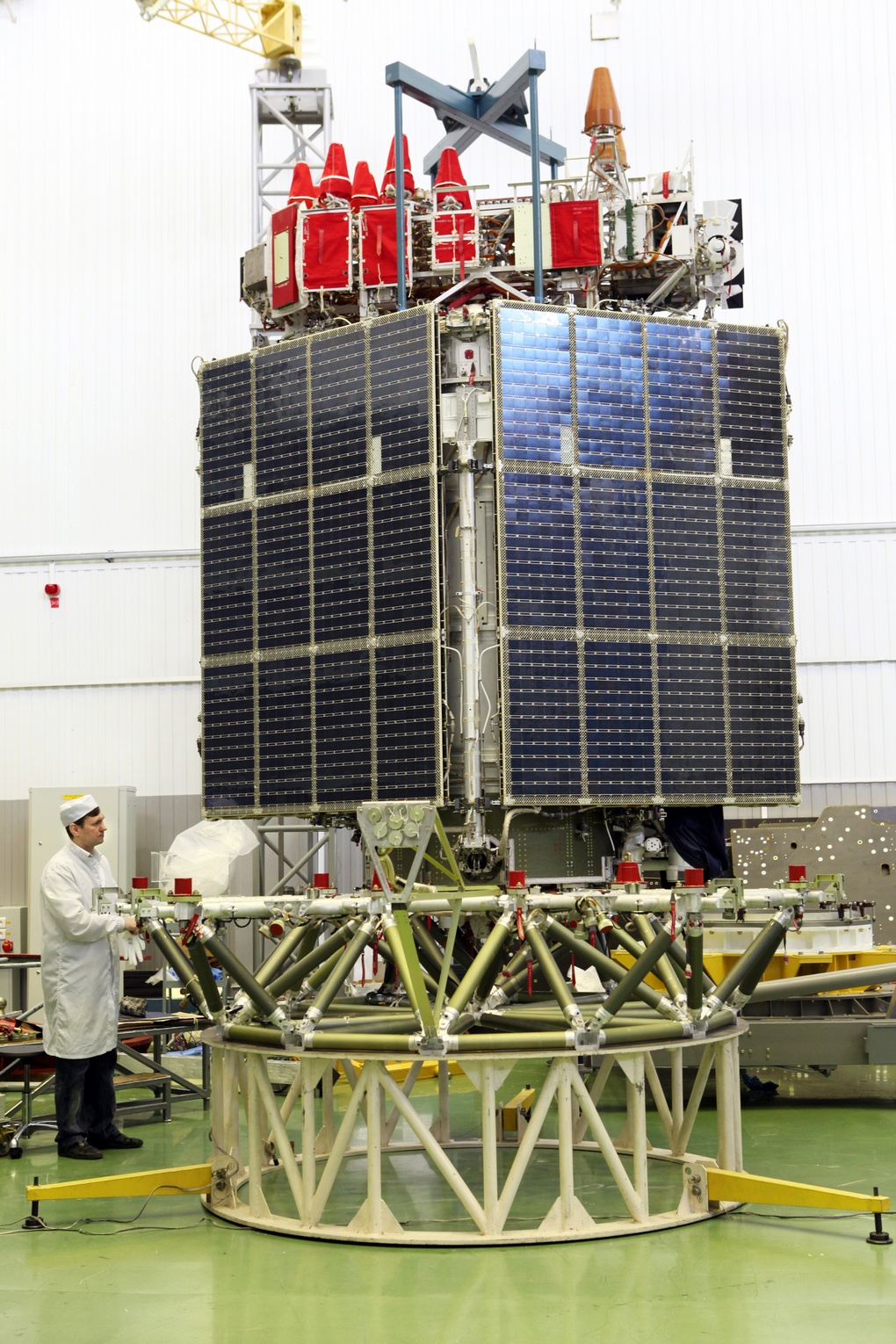

Спутник «Ураган».

Спутник «Ураган».Для глобального покрытия навигационным сигналом территории земного шара необходимы именно 24 спутника, а для обеспечения навигационного поля на территории России, расположенной в высоких широтах северного полушария Земли, достаточно 18 космических аппаратов.

В военной сфере ГЛОНАСС должна была решать важнейшие задачи: высокоточное координатно-временное обеспечение самонаводящегося оружия; военно-морская навигация; автоматическое управление летательными аппаратами; ведение разведки; привязка местоположения армейских боевых порядков и другие.

Навигационные системы и аппаратура ГЛОНАСС, внедряемые в войсках, являются по большей части универсальными навигационными комплексами, поскольку они способны работать с сигналами и других глобальных космических навигационных систем, например американской GPS.

Специалисты определили, что глобальная космическая навигационная система должна обеспечивать пользователю постоянную радиовидимость не менее четырех спутников в любой точке земной поверхности. По измерениям дальности до этих космических аппаратов определяются три пространственные координаты пользователя и поправка к времени хода его часов относительно системной шкалы времени, а затем по скорости изменения измеренных дальностей вычисляются и три составляющие вектора скорости движения объекта.

Выбор остановили на орбитальной группировке, включающей 24 спутника, расположенных в трех орбитальных плоскостях с наклонением их к плоскости экватора 64,8 градуса, и абсолютной долготой восходящих узлов, равномерно разнесенных через 120 градусов вдоль экватора Земли.

В каждой орбитальной плоскости равномерно, через 45 градусов, должны обращаться по восемь спутников на почти круговых орбитах высотой 19 тыс. 100 км с номинальным периодом обращения вокруг Земли 11 часов 15 минут 44 секунды. Каждый из них делает около двух оборотов в сутки вокруг Земли.

Такое значение периода обращения позволило создать устойчивую орбитальную систему, не требующую, в отличие от орбит спутников американской GPS, для своего поддержания корректирующих импульсов двигательной установки практически в течение всего срока активного существования. Наклонение орбиты обеспечивает полную доступность навигации на территории РФ даже при условии выхода из строя нескольких спутников. Эта орбита оптимальна для использования в высоких широтах (северных и южных приполярных регионах), где сигнал GPS очень слаб.

Процесс доставки на орбиту навигационного спутника включает выведение космической головной части на промежуточную круговую орбиту высотой около 200 км; переход на эллиптическую орбиту с перигеем примерно 200 км, апогеем около 19 тыс. 100 км и наклонением 64,3 градуса; переход на круговую орбиту высотой 19 тыс. 100 км. Затем следует постановка спутника в расчетную точку с заданными периодом обращения и угловым положением. Этот процесс может занять от недели до месяца.

Космический комплекс ГЛОНАСС формирует радионавигационное поле, позволяющее в реальном времени определять местоположение и скорость объекта в любой точке земной поверхности и в ближнем космосе на высотах до 2000 км.

В 2015 году создание ГЛОНАСС было завершено. С 2012-го до 2020-го на развитие этой системы из бюджета РФ было выделено 320 млрд рублей.

Точность определения координат

Точность навигационных определений зависит от многих факторов. Так, она тем выше, чем больше спутников находятся в поле зрения навигационного приёмника. Обычно указывается погрешность при использовании четырёх спутников при однократном замере координат. В таком случае погрешность наибольшая и составляет в настоящее время для ГЛОНАСС 3–5 метров, а для GPS 2–4 метра.

Вообще, существенное уменьшение навигационной погрешности дает использование универсальных приёмников, работающих не только с системой ГЛОНАСС, но и GPS и другими, поскольку видно больше спутников в каждый момент.

Для уменьшения погрешности у нас создана Система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ). Передача ее сигналов ведется непрерывно в свободном доступе через геостационарные спутники-ретрансляторы «Луч-5Б» и «Луч-5В». Это позволяет получить точность определения координат на плоскости не хуже 1 метра и высоты не хуже 1,5 метра в реальном времени. А при совместном приёме сигналов ГЛОНАСС и GPS погрешность не превышает 0,5 метра. Таким образом, универсальный навигатор, принимающий сигналы GPS, получает и информацию СДКМ, и даёт погрешность не больше 0,5 метра. А если нет доступа к GPS, то пока только спутники «Глонасс-К2» принимают такие сигналы по системе ГЛОНАСС.

Если есть возможность сделать несколько навигационных замеров, то точность получится гораздо выше. Такое применимо для определения координат медленно движущегося объекта. Это может быть пешеход, водное транспортное средство или автомобиль,

Вычисление координат неподвижного объекта имеет еще меньшую погрешность. Так, сейчас, если проводить замер в течение 1 часа, погрешность составит 8 сантиметров. Если 8 часов, то 1 см.

А вот специалисты НИИ прикладной телематики разработали уникальное для навигационной отрасли решение — систему дистанционного мониторинга состояния сложных инженерных объектов, которая в режиме реального времени отслеживает смещение сооружений дорожно-транспортной инфраструктуры и оползневых массивов с точностью до 4–5 мм.

Спутники «Глонасс»

С начала создания навигационной системы сменилось несколько поколений спутников. «Ураган» («Глонасс») изготавливался с 1982 по 2005 гг. Масса 1415 кг, расчетный срок службы 3 года. Мощность системы электропитания (СЭП) 1000 Вт.

Основой конструктивно-компоновочной схемы этого спутника является силовой герметичный контейнер, внутри которого размещена часть приборов. Система коррекции предназначена для коррекции орбиты спутника и формирования управляющих моментов системы ориентации. Она состоит из двигательной установки и блока управления. Двигательная установка формирует импульсы с помощью двух двигателей коррекции и управляющих моментов по трем осям с помощью 24-х двигателей ориентации (основные и резервные). Рабочим телом двигателей является гидразин.

Система ориентации и стабилизации обеспечивает непрерывную ориентацию антенн спутника на Землю, а солнечных батарей — на Солнце. Ориентация осуществляется с использованием маховиков с электроприводом.

Бортовой целевой комплекс обеспечивает непрерывное излучение в сторону Земли высокостабильных радионавигационных сигналов в двух диапазонах частот L1 и L2. В бортовой целевой комплекс входит следующая аппаратура: бортовой источник навигационных радиосигналов, антенно-фидерная система, бортовое синхронизирующее устройство.

«Глонасс-М» («Ураган-М») изготавливался с 2003 по 2022 гг. Масса 1415 кг, гарантированный срок активного существования 7 лет. Добавлены 2 сигнала для гражданских потребителей, точность определения местоположения объектов повышена в 2,5 раза, мощность СЭП 1400 Вт.

Спутник «Глонасс-М» в сборочном цехе.

Спутник «Глонасс-М» в сборочном цехе.«Глонасс-М» имеет, по сравнению с первым спутником, лучшие целевые и эксплуатационные характеристики, увеличенный ресурс работы. Его бортовой целевой комплекс усовершенствован. В первую очередь повышена информативность радиосигнала. В два раза увеличена мощность излучения на частоте диапазона L2. Бортовой комплекс управления построен на основе цифровой вычислительной машины. В результате улучшены точностные характеристики навигационных определений по спутнику «Глонасс-М» примерно в 2 раза.

Основу конструктивно-компоновочной схемы спутника составляет силовой термоконтейнер, внутри которого размещена часть приборов.

«Глонасс-К» изготавливался с 2011 до 2022 года. Масса, по разным источникам, 935–995 кг, гарантированный срок активного существования — 10 лет. Мощность СЭП, по разным данным, 1400–1600 Вт. Для повышения надежности навигационных определений введена третья частота в L-диапазоне, увеличен срок функционирования, уменьшена масса спутника, дополнительно размещена аппаратура спасения терпящих бедствия. Введены новые навигационные сигналы с кодовым разделением в формате CDMA, совместимые по формату с системами GPS/Galileo/Compass. Точность навигационных определений в формате ГЛОНАСС повысилась вдвое, по сравнению со спутниками «Глонасс-М».

В основе конструкции спутника — служебная платформа «Экспресс-1000», оптимизированная для запусков с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2». Применен негерметичный вытянутый коробчатый приборный отсек из сотовых панелей, на внутренних поверхностях которых размещены все приборы. Длина корпуса около шести метров.

Старт ракеты «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-К2».

Старт ракеты «Союз-2.1Б» со спутником «Глонасс-К2».«Глонасс-К2» изготавливается с 2023 года по настоящее время. Масса 1800 кг (по другим данным, 1654 кг), расчетный срок службы 10 лет. Мощность СЭП 4370 Вт. Новый спутник отличается от предыдущих большей точностью определения координат благодаря новейшим хронометрам и навигационным сигналам CDMA, которые передаются на трёх частотах L-диапазона. Число навигационных сигналов выросло по сравнению с предшествующими аппаратами до 9 (у «Глонасс-М» их 5, у «Глонасс-К» 7).

Космический аппарат построен на российской служебной платформе «Экспресс-1000А». Точность определения координат — около 30 см.

Импортозамещение

С середины 1990-х годов при конструировании и, соответственно, при изготовлении стали широко применяться импортные электрорадиоэлементы и электроника. Тогда в самых верхних кругах господствовал такой подход, что проще и надежнее купить за границей что-то получше наших изделий. Поэтому-то наша продукция и отставала от мирового уровня всё больше.

Изготовители спутников «Глонасс» говорили о трети импортных комплектующих в составе оборудования спутников. Это явное преуменьшение масштабов бедствия. Использование импортной элементной базы и комплектующих в российских спутниках превышало 50–60%. Из этого количества 80–85% были изделия американского производства. Это всё касалось и спутников «Глонасс».

И вот на смену спутникам «Глонасс-М» с 2011 года должны были постепенно приходить аппараты 3-го поколения «Глонасс-К» со сроком эксплуатации 10 лет, но грянули санкции 2014 года, и нас лишили доступа к западной электронике.

Всего на досанкционных запасах успели изготовить 11 аппаратов «Глонасс-К». Конечно, если бы не санкции, то мы бы на импортной микроэлектронике уже имели точность навигационных определений в треть метра. Однако в любой момент все наши спутники могли бы отключить бывшие партнеры.

В результате нам пришлось, чтобы не остаться без навигационных спутников, делать импортозамещенную модификацию космического аппарата, получившую обозначение «Глонасс-К2», также со сроком гарантированной работы 10 лет.

В процессе импортозамещения выяснилось, что треть комплектующих можно непосредственно заменить отечественными аналогами. Еще треть благополучно заменили элементами российского производства после дополнительных испытаний и доработки для обеспечения их работоспособности в космических условиях 15 лет. Были изменены схемные решения в бортовой аппаратуре, сделано проектирование электронных схем приборов с заменой импортных комплектующих на отечественные, проведены опытно-конструкторские работы по недостающей отечественной элементной базе.

Из-за практически полного отказа от иностранной электроники и других комплектующих спутник потяжелел почти в два раза, его энергопотребление увеличилось в 2,5 раза. Но, видимо, это связано и с дополнительной нагрузкой военного назначения. Однако функционально он на голову выше предшественников, поскольку обеспечивает точность навигации около 30 см. И когда у нас все 24 спутника будут «Глонасс-К2», мы получим такую точность для всей системы ГЛОНАСС.

Если говорить о предстоящих запусках, то они будут осуществляться по мере выхода из строя спутников из существующей орбитальной группировки. А всего сейчас находятся в разной степени готовности 6 аппаратов «Глонасс-К» и 6 «Глонасс-К2». По плану до 2035 года предстоит изготовить 14 спутников «Глонасс-К2».